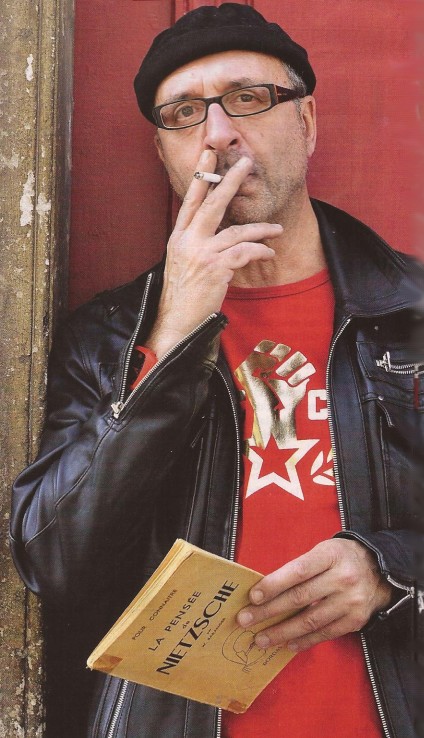

Jean-Claude Michéa : « Le concept marxiste de “lutte des classes” doit être remanié »

Pour comprendre l’importance philosophique de la critique populiste originelle, il convient au préalable de s’interroger sur les implications politiques réelles des analyses développées par Marx dans le Capital. Or, il s’agit là, en réalité, d’un problème très complexe. On pourra en trouver une illustration particulièrement claire dans le débat qui avait opposé, au début des années 1970, Charles Bettelheim et Arnaud Berthoud (dont l’essai magistral paru en 1974, Travail productif et productivité du travail chez Marx, n’a pas pris une seule ride). Pour Bettelheim, représentant intelligent du léninisme orthodoxe, il allait en effet de soi que l’analyse de ce que Marx appelait la « loi économique du mouvement de la société moderne » contenait par elle-même tous les éléments de la politique socialiste, qu’il ne s’agissait plus dès lors que de savoir extraire et appliquer. Il existait par conséquent, à ses yeux, une continuité logique immédiate entre les trois livres du Capital et la définition d’un “socialisme scientifique”.

Pour Arnaud Berthoud, au contraire, si l’analyse économique de Marx permettait effectivement de « comprendre comment et selon quelles contradictions le capital s’accumule et le capitalisme s’étend », elle ne permettait pas pour autant d’en déduire mécaniquement, et encore moins de façon univoque, la nature précise d’un programme socialiste ni, par conséquent, celle du “bloc historique” – lui-même nécessairement pluriel – sur lequel il devait prendre appui (c’était déjà, en somme, la position de Bakounine qui, tout en reprenant à son compte l’ensemble des thèses du Capital – il avait même déjà commencé à le traduire en russe – s’opposait néanmoins à Marx sur sa vision autoritaire et centralisée de la société socialiste et sur ce qu’il appelait son « gouvernement des savants »). En d’autres termes, il existait bel et bien, pour Arnaud Berthoud, une distance philosophique irréductible entre les analyses économiques de Marx sur la loi de la valeur, la nature du travail productif, la baisse tendancielle du taux de profit ou la dynamique de l’accumulation du capital (analyses qui restent, aujourd’hui encore, le point de départ obligé de toute compréhension critique du capitalisme) et les conclusions politiques concrètes qu’il était possible d’en tirer par ailleurs (c’est un problème que j’ai d’ailleurs longuement traité dans Notre ennemi le capital). C’est pourquoi – concluait-il – la politique « ne vient ni après ni même avant, elle est plutôt ailleurs« (ce qui conduisait, bien sûr, Bettelheim à lui reprocher de vouloir ainsi « séparer analyse politique et analyse économique »).

« Ils font la révérence à Marx, le couvrent d’éloges, mais ils laissent échapper en même temps le contenu essentiel de sa doctrine. » Lénine

Narodniki contre Bolcheviks

Or, toutes choses étant égales, c’est bien le même type de débat qui avait opposé, à la fin du XIXe siècle, Lénine et les principaux représentants de ce populisme russe encore largement hégémonique dans le mouvement socialiste de l’époque et dont il faut toujours partir si l’on veut vraiment comprendre le sens exact du mot “populisme”. On pourra s’en convaincre en se reportant par exemple à sa célèbre brochure, publiée en 1894, sur Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre la social-démocratie. Tout au long de ce texte incroyablement polémique, Lénine s’irritait, en effet, de la référence continuelle des Narodniki (et notamment de Nikolaï Mikhaïlovski – qui avait été, avec Pierre Lavrov et Vera Zassoulitch, l’un des principaux correspondants populistes de Marx pour la Russie) au Capital de Marx, dont il se considérait déjà comme le seul interprète autorisé. Cette approbation explicite par les « amis du peuple » de la critique économique de Marx (et donc du « caractère central de la contradiction entre travail et capital ») ne pouvait trouver sa source, à ses yeux, que dans toute une série de contresens et d’erreurs (ce qui, avec la mauvaise foi habituelle de Lénine, devenait très vite une série de « falsifications éhontées » dictées par leurs positions “objectivement” réactionnaires). « Ils font la révérence à Marx – écrivait-il ainsi –, le couvrent d’éloges, mais ils laissent échapper en même temps le contenu essentiel de sa doctrine. »

Or, si l’on regarde de plus près les trois reproches principaux que Lénine adressait inlassablement à ses adversaires, on comprend mieux, par contraste, tout ce qui faisait en réalité l’intérêt politique fondamental de la position populiste (et de ce point de vue, on peut regretter qu’en dehors d’un remarquable ouvrage de Jacques Baynac, publié en 1979, il n’existe que très peu d’études consacrées au parti “socialiste-révolutionnaire” russe, pourtant si influent jusqu’au début des années 1920). En premier lieu, se scandalisait ainsi Lénine, leur adhésion clairement revendiquée aux thèses de Marx sur la « loi économique du mouvement de la société moderne » – et sur la façon dont elle conduit logiquement à désagréger le mode de vie collectif des sociétés paysannes traditionnelles et à dissoudre progressivement leurs structures originales d’auto-gouvernement (structures qui fascinaient déjà Bakounine) – se trouvait viciée, dès le départ, par un axiome philosophique inacceptable. Elle s’accompagnait toujours, en effet, du rejet simultané de l’idée – effectivement défendue par Marx dans ses différentes préfaces au Capital – selon laquelle les “sciences sociales” ne constituaient qu’un simple secteur des sciences de la nature (Darwin étant le grand modèle de Marx) et qu’elles devaient donc, à ce titre, bannir tout usage théorique des concepts “idéalistes” d’acteur ou de sujet (un usage que Lénine dénonçait comme le principe de toute « sociologie subjective »).

Or, pour le futur leader du parti bolchevik, les analyses du Capital perdaient inévitablement tout leur sens révolutionnaire dès lors qu’on refusait par ailleurs de considérer le « développement des formations sociales comme un processus d’histoire naturelle« . Processus soumis, à ce titre, au même type de lois que celles de la biologie ou de la géologie (on retrouverait aujourd’hui une idée semblable dans la sociologie “scientifique” de Bernard Lahire) et telles qu’elles interdisaient – selon la formule de Marx – de « rendre l’individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu’il puisse faire pour s’en dégager. » Le second reproche portait donc sur le refus corrélatif par les « amis du peuple » des principes mêmes du « matérialisme historique » (un terme que Marx n’avait d’ailleurs lui-même jamais employé) et de ses deux postulats fondamentaux. Celui, d’une part, qui conduit à voir dans la sphère économique, pour reprendre l’expression de Mikhaïlovski, la « clé de toutes les serrures historiques » (alors que pour les populistes précurseurs en cela de Marcel Mauss et de Karl Polanyi – l’autonomisation de plus en plus marquée de cette sphère ne caractérisait, en réalité, que les seules sociétés occidentales modernes). Et, de l’autre, celui qui invitait, dans la foulée, à relire toute l’histoire de l’humanité y compris celle des sociétés dites “primitives” – à la lumière d’une « théorie des stades » (dont le principe remonte d’ailleurs à Adam Smith), c’est-à-dire d’une théorie qui considérait les différents « modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne » comme « autant d’époques progressives de la formation économique de la société » (il faut néanmoins souligner que, dans la pratique, la position de Marx était souvent beaucoup plus complexe, comme en témoigne justement sa correspondance avec Mikhaïlovski, et notamment sa célèbre lettre de novembre 1877).

« La société toute entière ne sera plus qu’un seul bureau et un seul atelier, avec égalité de travail et égalité de salaire » Lénine

Modes de production dont la succession historique était censée trouver son véritable principe moteur, en dernière instance, dans le développement continuel, et supposé autonome, de la technique et des « forces productives » (de là, entre autres, cette conviction profondément enracinée chez Lénine que le rôle historique « révolutionnaire » du capitalisme, comme système économique et social « transitoire », était de favoriser à son insu la mise en place de la « base matérielle » de la future société communiste mondiale, conviction qui le conduira d’ailleurs – tout comme Trotski – à s’enthousiasmer ultérieurement pour le système Taylor). Quant au dernier reproche, il découlait évidemment des deux précédents. À partir du moment, en effet, où le mode de production capitaliste – et donc la formation d’un prolétariat industriel de plus en plus puissant – avait déjà commencé à prendre pied dans la Russie tsariste, il ne pouvait plus y avoir le moindre sens, pour Lénine, à considérer le monde paysan et celui de la « petite bourgeoisie » précapitaliste (même s’il constituait encore l’immense majorité du peuple russe) comme un élément social et politique qui pourrait conserver une place en tant que tel dans une forme d’organisation « socialiste » entièrement fondée sur la grande industrie moderne et le développement illimité des forces productives dont l’avènement lui semblait désormais « historiquement inéluctable » et dans laquelle, pour reprendre une formule de L’État et la révolution, « la société toute entière ne sera plus qu’un seul bureau et un seul atelier, avec égalité de travail et égalité de salaire ». Si ces classes “précapitalistes” pouvaient encore jouer, malgré tout, un rôle révolutionnaire – Lénine ne le niait pas – c’était donc seulement dans la mesure où elles étaient déjà capables d’anticiper leur propre « chute imminente dans le prolétariat » (le mot d’ordre populiste, « la terre aux paysans », ne pouvant dès lors être que profondément « réactionnaire » – une leçon que Staline retiendra – même si Lénine n’hésitera pas à l’instrumentaliser cyniquement, en octobre 1917, dans le cadre de sa lutte pour le pouvoir). Et sous la seule condition, cela va sans dire, que ces classes « condamnées par l’histoire » acceptent dorénavant de jeter leurs derniers feux sous la seule direction éclairée du parti social-démocrate russe.

Contre le “mythe du Progrès”

Quelles leçons tirer aujourd’hui de ce débat fondateur ? Tout d’abord que le mouvement populiste russe, comme Franco Venturi l’avait déjà amplement démontré, en 1952, dans Les intellectuels, le peuple et la révolution (et Maximilien Rubel, en 1947, dans Marx et le socialisme populiste russe) constituait bel et bien – dès l’origine et malgré la grande diversité de ses aspects et de ses composantes (il pouvait, en effet, légitimer aussi bien un pacifisme intégral que l’action la plus violente) – une partie intégrante du vaste “mouvement socialiste européen” (l’anticapitalisme de Sismondi, Fourier et Proudhon ayant d’ailleurs joué un rôle décisif chez la plupart des fondateurs du mouvement). Une majorité des populistes avaient même fini, comme on l’a vu, par reconnaître dans le Capital de Marx – traduit en russe dès 1872 – la description la plus pertinente de cette logique capitaliste (celle qui consiste à « faire avec l’argent toujours plus d’argent » – que ce processus d’accumulation illimitée passe par une phase productive, comme dans le capital industriel, ou qu’il se fonde sur des bases essentiellement “fictives”, comme dans le capital financier) dont ils voyaient clairement – du fait de leurs liens étroits avec le monde paysan et ses valeurs communautaires d’entraide et de réciprocité (ce que l’anthropologue anarchiste David Graeber appelle le « communisme de base » des gens ordinaires) – qu’elle conduisait à « dissoudre la société en atomes stéréotypés et sans connexion entre eux » (Marx).

Quelles leçons tirer aujourd’hui de ce débat fondateur ? Tout d’abord que le mouvement populiste russe, comme Franco Venturi l’avait déjà amplement démontré, en 1952, dans Les intellectuels, le peuple et la révolution (et Maximilien Rubel, en 1947, dans Marx et le socialisme populiste russe) constituait bel et bien – dès l’origine et malgré la grande diversité de ses aspects et de ses composantes (il pouvait, en effet, légitimer aussi bien un pacifisme intégral que l’action la plus violente) – une partie intégrante du vaste “mouvement socialiste européen” (l’anticapitalisme de Sismondi, Fourier et Proudhon ayant d’ailleurs joué un rôle décisif chez la plupart des fondateurs du mouvement). Une majorité des populistes avaient même fini, comme on l’a vu, par reconnaître dans le Capital de Marx – traduit en russe dès 1872 – la description la plus pertinente de cette logique capitaliste (celle qui consiste à « faire avec l’argent toujours plus d’argent » – que ce processus d’accumulation illimitée passe par une phase productive, comme dans le capital industriel, ou qu’il se fonde sur des bases essentiellement “fictives”, comme dans le capital financier) dont ils voyaient clairement – du fait de leurs liens étroits avec le monde paysan et ses valeurs communautaires d’entraide et de réciprocité (ce que l’anthropologue anarchiste David Graeber appelle le « communisme de base » des gens ordinaires) – qu’elle conduisait à « dissoudre la société en atomes stéréotypés et sans connexion entre eux » (Marx).

« [La] période bourgeoise de l’histoire [a] la mission de créer la base matérielle du monde nouveau […] de la même façon que les révolutions géologiques ont créé la surface de la terre » Karl Marx

Ils s’écartaient néanmoins de la vulgate marxiste (celle qui prendrait bientôt la forme théologique du “marxisme-léninisme”) sur un point essentiel, dont nous pouvons mesurer aujourd’hui toute l’importance politique. Les populistes russes, en effet, ne partageaient nullement les illusions “occidentalistes” de Marx sur un mystérieux « sens de l’histoire » devant inexorablement conduire l’humanité à substituer en intégralité les « méga-machines » (selon le mot de Lewis Mumford) de la grande industrie moderne – y compris, par conséquent, dans l’agriculture ou l’habitat – à tout ce qui, selon eux, devait au contraire permettre (qu’il s’agisse, comme l’écrivait Proudhon, de coutumes populaires à préserver ou d’institutions égalitaires inédites à créer) de maintenir, d’encourager et de développer un mode de vie individuel et collectif aussi humain et autonome que possible (ce qui les conduisait d’ailleurs logiquement à accorder une importance centrale à l’idée d’autonomie locale). En d’autres termes, aucune loi métaphysique ou transcendante ne contraignait réellement les hommes, selon eux, à devoir systématiquement remplacer dans tous les domaines de la vie humaine – et au nom de la marche en avant triomphale du genre humain vers l’avenir radieux – ce qui est “traditionnel” par ce qui est “moderne”, ni tout ce qui se situe encore à l’échelle humaine par ce qui est monumental voire démesuré. Une chose en effet était de reconnaître, par exemple, que la petite agriculture paysanne était condamnée à disparaître sous l’effet de la logique de concentration capitaliste et autre chose d’en déduire, comme Marx, qu’elle était donc condamnée par l’histoire elle-même, à moins, bien sûr, d’identifier le développement de cette logique capitaliste avec le mouvement même de l’histoire et du “Progrès”.

De ce point de vue, ils auraient sans doute tous approuvé la célèbre formule de George Orwell selon laquelle un progrès ne peut avoir de sens – que ce soit sur le plan moral, culturel ou technologique – que s’il contribue réellement à « nous rendre plus humains », et non pour cette seule raison idéologique qu’il constitue un « pas en avant ». C’est donc bien avant tout cette distinction – incompréhensible pour Lénine – entre les analyses du Capital et les dogmes du “matérialisme historique” qui leur permettait de rejeter avec la plus grande vigueur la thèse de Marx (que ce dernier remettra d’ailleurs lui-même en question dans ses derniers écrits, et précisément au contact des populistes russes) selon laquelle c’est « dans la sphère de l’agriculture [que] la grande industrie agit plus révolutionnairement que partout ailleurs en ce sens qu’elle fait disparaître le paysan, le rempart de l’ancienne société, et lui substitue le salarié » (une thèse qui contenait évidemment en germe l’élimination de toute agriculture paysanne au profit d’une agriculture industrielle et intégralement collectivisée). Tout comme celle, plus métaphysique encore, qui prêtait à la « période bourgeoise de l’histoire la mission de créer la base matérielle du monde nouveau […] de la même façon que les révolutions géologiques ont créé la surface de la terre » (Marx, Les résultats éventuels de la domination britannique en Inde).

Cette méfiance de principe des populistes russes envers ce qu’Orwell appellera plus tard le “mythe du Progrès” constitue donc, à l’évidence, la clé ultime de leur profond désaccord avec Lénine et Plekhanov. D’une part, on vient de le voir, parce qu’elle les conduisait ainsi à s’opposer farouchement à la thèse défendue par la social-démocratie russe selon laquelle il était devenu définitivement impossible, dans les nouvelles conditions de la Russie tsariste, de résister au mouvement historique “inéluctable” qui devait, tôt ou tard, transformer l’ensemble des travailleurs – et notamment les paysans, les artisans et les petits entrepreneurs – en salariés de la grande industrie capitaliste (cette idée d’un accroissement numérique continuel du prolétariat industriel – et la polarisation consécutive de la société moderne en deux classes antagonistes – étant elle-même difficile à articuler, chez Marx, avec le fait que la révolution technologique permanente induite par la concurrence capitaliste devait impliquer selon lui le remplacement progressif du travail vivant par celui des machines – la baisse tendancielle du taux moyen de profit n’étant qu’une conséquence logique de ce mouvement).

Et d’autre part, parce que cette critique constante par les populistes des « illusions du Progrès » (pour reprendre le titre de l’essai de Georges Sorel) s’enracinait simultanément dans leur conviction profonde qu’une véritable société socialiste – l’influence du fédéralisme et du mutuellisme de Proudhon étant ici très nette – ne devait pas puiser son imaginaire dans la seule grande industrie centralisée (là où une planification socialiste des activités productives – une fois reconverties et restructurées – et la coopération internationale des peuples seront en effet indispensables) mais qu’elle devait aussi accorder toute leur place aux traditions populaires, à la petite propriété privée, aux unités de production à taille humaine et à l’autonomie locale (et d’une façon plus générale, à la notion de limite). Deux thèses qui avaient le don de mettre Lénine hors de lui et de l’amener à voir dans les « amis du peuple » (auxquels il n’avait visiblement jamais pardonné d’avoir entraîné son frère Alexandre – membre de Narodnaïa Volia – dans une aventure terroriste qu’il jugeait perdue d’avance) les adversaires russes les plus dangereux du socialisme “scientifique”.

Vers une nouvelle “lutte de classes”

Comme on le voit, il n’y a donc rien dans cette tradition du socialisme populiste – qui recoupe d’ailleurs, sur bien des points, celle de l’anarchisme de Proudhon et de Kropotkine – qui puisse impliquer l’idée que la “lutte des classes” (autrement dit, le principe d’un affrontement politique trouvant sa source première dans la “question sociale”) serait devenue “désuète”. Ni même, d’ailleurs, celle que les ouvriers de la grande industrie n’auraient plus aucun rôle spécifique à jouer dans le processus révolutionnaire (sans même évoquer les valeurs d’entraide et de discipline collective qu’engendre spontanément la vie en usine, il demeurait ainsi évident, pour les Narodniki, que la capacité permanente qu’ont les ouvriers d’industrie de paralyser la grande production capitaliste ou le système des transports, leur conférait un rôle clé – ce qui ne veut pas dire un rôle dirigeant – dans la lutte pour une révolution socialiste). Aucun des populistes, même les plus “slavophiles”, n’auraient d’ailleurs oublié que leur idéal socialiste (ils connaissaient tous par cœur Pierre Leroux, Robert Owen et Charles Fourier) était historiquement né de la confrontation brutale et quotidienne, en Angleterre ou en France, de la classe ouvrière naissante avec la grande bourgeoisie industrielle. Franco Venturi a, du reste, amplement établi que la plupart des populistes russes – loin de défendre un socialisme purement “agraire” – collaboraient généralement de façon très étroite avec les cercles socialistes ouvriers qui se développaient alors dans toute la Russie (Kropotkine estimant même que l’origine paysanne de la plupart de ces ouvriers les prédisposait à comprendre plus facilement la nécessité d’un socialisme libertaire fondé sur les notions d’entraide et d’autonomie individuelle et collective).

Il n’en reste pas moins vrai que le concept marxiste de “lutte des classes” doit forcément être remanié sur certains points dès lors qu’on renonce à l’idée que la prolétarisation de l’ensemble des classes populaires constitue non seulement un phénomène historique irréversible mais qu’elle représente aussi la condition première de toute société socialiste fondée sur le modèle de la grande industrie (la « dictature temporaire du prolétariat » n’étant qu’une des traductions politiques de ce postulat “progressiste”). Il va de soi, en effet, que la lutte pour une organisation socialiste de la société ne saurait conserver le même contenu ni les mêmes finalités à partir du moment où l’on admet avec les populistes – et contrairement aux dogmes de la social-démocratie du XIXe siècle (Lassalle avait même été jusqu’à soutenir que, face à la classe ouvrière « toutes les autres classes ne forment qu’une masse réactionnaire ») – qu’elle doit concerner l’ensemble des travailleurs situés au bas de la pyramide sociale (que leur labeur contribue directement ou non au processus de mise en valeur du capital) et non le seul prolétariat industriel (ou éventuellement agricole) dont, encore une fois, les populistes ne songeaient à remettre en question que la prétention marxiste à lui accorder un “rôle dirigeant”.

Dans l’optique populiste (l’un des principaux ouvrages de Kropotkine, publié en 1910, s’appelait d’ailleurs significativement Champs, usines et ateliers) c’était bien toutes les classes laborieuses qui devaient être défendues en tant que telles et non plus en considération de leur seule « chute imminente dans le prolétariat » – cette dernière stratégie ne pouvant d’ailleurs conduire, dans le meilleur des cas, qu’à conférer aux travailleurs étrangers au monde de la grande industrie le simple statut d’alliés provisoires du prolétariat (et on sait, par exemple, quel a été, dans la Russie stalinienne, le destin final de ces petits paysans dont le soutien politique s’était pourtant révélé indispensable lorsqu’il s’agissait pour Lénine de renverser le gouvernement de Kerenski et de mettre fin à la guerre impérialiste).

Dans l’optique populiste (l’un des principaux ouvrages de Kropotkine, publié en 1910, s’appelait d’ailleurs significativement Champs, usines et ateliers) c’était bien toutes les classes laborieuses qui devaient être défendues en tant que telles et non plus en considération de leur seule « chute imminente dans le prolétariat » – cette dernière stratégie ne pouvant d’ailleurs conduire, dans le meilleur des cas, qu’à conférer aux travailleurs étrangers au monde de la grande industrie le simple statut d’alliés provisoires du prolétariat (et on sait, par exemple, quel a été, dans la Russie stalinienne, le destin final de ces petits paysans dont le soutien politique s’était pourtant révélé indispensable lorsqu’il s’agissait pour Lénine de renverser le gouvernement de Kerenski et de mettre fin à la guerre impérialiste).

Et cela (sans même évoquer ici les fondements éthiques évidents de cette solidarité socialiste avec toutes les victimes de l’oppression) parce que ces classes laborieuses étaient de toute façon destinées, aux yeux des Narodniki à conserver un rôle essentiel – moyennant, bien sûr, les aménagements nécessaires et, dans certains cas, les regroupements et les reconversions indispensables (la théorie proudhonienne de l’encadrement “mutuelliste” du petit commerce et de la petite production étant particulièrement créative de ce point de vue) – dans une économie socialiste par définition plurielle et qui repose avant tout sur le primat de la valeur d’usage, la coopération égalitaire de tous avec tous et ce contrôle direct par le “peuple” de ses propres conditions d’existence quotidiennes dont l’obtchina paysanne constituait, selon eux, l’une des bases de départ les plus prometteuses. Or, cette conception d’un socialisme à la fois populaire et libéré des mythologies bourgeoises de la “croissance” et du “Progrès” ne présuppose pas seulement, cela va de soi, une véritable empathie avec le point de vue des « gens ordinaires » (« nous ne devons pas faire la classe au peuple – écrivait déjà Bakounine – mais le conduire à la révolte »). Elle implique également qu’on renonce une fois pour toutes à l’idée positiviste d’une politique “scientifique” (illusion partagée aussi bien, d’ailleurs, par les disciples de Milton Friedman et de Jean Tirole que par les partisans d’un “socialisme scientifique”) dont la totalité des principes seraient donc mécaniquement déductibles des seules analyses du Capital.

C’est en grande partie à la lumière de ce refus obstiné de considérer la politique comme une simple science appliquée (et donc, inévitablement, d’un « gouvernement des savants ») qu’on peut donc comprendre le recours systématique, chez les populistes russes, à la catégorie de “peuple” plutôt qu’à celle – pourtant plus familière aux socialistes occidentaux (c’est Sismondi qui avait en effet introduit le terme) de “prolétariat”. Un tel refus repose avant tout – et indépendamment de leur rapport spécifique au monde paysan – sur leur distinction de principe (notamment dans les écrits de Mikhaïlovski) entre, d’un côté, les analyses que Marx développait dans le Capital – et dont l’objet premier est de comprendre la manière dont le capital s’accumule et étend progressivement son emprise sur l’ensemble de la vie humaine – et, de l’autre, la définition de ce que devrait être une société socialiste réellement libre et égalitaire.

Cette distinction implique en effet qu’on cesse de confondre, à l’instar des marxistes orthodoxes, la définition économique du “prolétariat” (celle qui permet effectivement, dans le Capital, d’expliquer de façon rationnelle le mécanisme de formation de la plus-value et, par conséquent, cette fuite en avant perpétuelle du système capitaliste qui le conduit à dissoudre graduellement toute forme de vie commune) et la « mission historique » que Marx lui assignait , mission qui découle au contraire de sa seule certitude métaphysique – ancrée dans la « théorie des stades » – que « la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs » et qu’à ce titre, « sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables ». Or même s’il est clair que ces deux aspects ne sauraient être entièrement dissociés (sauf à retomber dans ce “constructivisme” postmoderne qui parasite parfois les analyses de Chantal Mouffe et d’Ernesto Laclau), il est incontestable que le “messianisme” de Marx – étranger, en tant que tel, aux analyses du Capital sur le fétichisme de la marchandise ou la reproduction élargie du capital – ne pouvait qu’ouvrir la voie à toutes les dérives ultérieures du léninisme et du stalinisme. D’une part, parce que le fait d’admettre que le capitalisme finira, tôt ou tard, par s’effondrer sous le poids de ses propres contradictions systémiques (l’idée de « sens de l’histoire » ne jouant ici aucun rôle) n’implique nullement que cet effondrement programmé débouche automatiquement sur « la victoire du prolétariat » (et nous sommes, aujourd’hui, malheureusement bien placés pour le savoir). Et de l’autre, parce que la croyance de Marx (sauf dans ses derniers écrits) à l’impossibilité, dans les conditions du capitalisme moderne, de s’opposer à la prolétarisation intégrale de l’ensemble des classes laborieuses (et par conséquent sa certitude corrélative que la « lutte finale » prendrait nécessairement la forme d’un affrontement entre les deux seules classes restant en compétition) ne pouvait logiquement conduire qu’à rejeter peu à peu « dans le camp de la réaction » tous ces petits producteurs ou commerçants qui demeuraient légitimement attachés à ce que Slavoj Zizek appelle leur « mode de vie spécifique » (et c’est d’ailleurs ce qui explique en partie la survivance, dans tous les pays occidentaux, d’une droite populaire – ou d’un phénomène historique comme le bonapartisme – que l’intégration ultérieure du mouvement ouvrier socialiste dans le camp de la “gauche” et de son mythe du Progrès ne pouvait évidemment que renforcer de manière durable).

On saisit alors mieux, dans ces conditions, les raisons qui conduisaient les Narodniki à juger le concept de “peuple travailleur” – qui est au cœur de toutes les constructions populistes – beaucoup plus fédérateur, à la fois sur le plan théorique et pratique, que la seule invocation rituelle d’un « parti de la classe ouvrière » et, a fortiori, que l’appel à la collectivisation intégrale, sous l’égide de l’« État prolétarien », de tous les « moyens de production ». C’est bien, du reste, ce que le Parti ouvrier français, (fidèle en cela à ses origines communardes) avait commencé à comprendre – ce qui lui attirait d’ailleurs régulièrement les foudres d’Engels – lorsqu’il appelait en 1893 l’ensemble des classes laborieuses de la nation, sous la plume entre autres, de Paul Lafargue et de Jules Guesde, à se rassembler dans un “grand parti de libération” anticapitaliste, « depuis les travailleurs des villes et des champs, déjà dépossédés et réduits à l’état de salariés, jusqu’à la petite bourgeoisie encore industrieuse, qui voit son lendemain de plus en plus compromis dans les krachs laissant derrière eux l’égalité de la misère et l’insécurité pour tous » (appel dont le principe devrait forcément conduire, de nos jours, à inclure sous ce concept politique de “peuple travailleur” de nouvelles catégories populaires – comme par exemple celles des employés, étudiés de façon pionnière, dès 1929, par Siegfried Kracauer et l’école de Francfort ).

Nul doute, en effet, qu’une telle stratégie, qui témoignait clairement d’une influence populiste (mais que le ralliement, au lendemain de l’affaire Dreyfus, des principaux courants du socialisme ouvrier – du moins de ceux qui étaient représentés au Parlement – au “progressisme” de la gauche républicaine bourgeoise – conduira peu à peu à mettre sous le boisseau) offrait aux classes laborieuses étrangères au monde de la grande industrie, notamment en “province” et dans les milieux ruraux, une raison de rejoindre le combat socialiste autrement plus lisible et mobilisatrice que celle d’une lutte uniquement placée sous la direction de la classe ouvrière des grands centres urbains (et c’est d’ailleurs probablement à la lumière de cette tradition d’un socialisme “populiste” qu’il conviendrait par exemple d’analyser la grande révolte du midi de 1907 – dont le souvenir est aujourd’hui totalement occulté – et les analyses alors iconoclastes, d’un strict point de vue marxiste, d’Ernest Ferroul, le député-maire socialiste de Narbonne). Sous réserve, bien entendu, qu’un tel mouvement populaire veille, dès le départ, à définir de façon cohérente et relativement précise la limite sociale supérieure de cette notion de “peuple travailleur”, sous peine de voir très vite – selon un scénario historique désormais bien rôdé – ce “grand parti de libération” tomber sous la domination intellectuelle de ce que Paul Lafargue appelait, dans Le socialisme et la conquête des pouvoirs publics, ces recrues issues « des universités et des milieux bourgeois », toujours prêtes à « régenter le parti, réformer sa tactique et lui imposer de nouvelles théories » et spontanément disposées – sur le plan philosophique – « à remplacer la guerre contre le capital par la guerre contre Dieu » (ce qui n’exclut naturellement pas, par ailleurs, d’éventuels alliances et compromis tactiques – et cela d’autant plus facilement qu’ils votent massivement à gauche – avec ceux qu’André Gorz appelait les « agents dominés de la domination »).

Il n’y aurait en effet guère de sens – dès lors que l’on tient la perception d’en bas pour celle qui confère en droit, selon la formule de Lukacs, le maximum de « conscience politique possible« (et qui doit donc servir, à ce titre, de boussole permanente de tout mouvement socialiste) – à inclure par exemple les hauts salariés dans la catégorie de “peuple travailleur” (on trouverait d’ailleurs un sophisme parallèle dans l’effort inlassable des idéologues libéraux pour convaincre artisans et petits entrepreneurs qu’ils appartiennent en réalité au même monde que celui des grands patrons du CAC 40 et de la finance internationale). Alors même que c’est précisément cette oscillation constante de Marx entre la définition théorique du prolétariat et sa définition politique – oscillation rendue possible par sa conviction que le capitalisme avait pour mission historique de mettre en place la « base matérielle du socialisme » – qui l’avait finalement conduit, dans le Capital, à ranger sous le concept d’« ouvrier productif » « tous ceux qui collaborent d’une manière ou d’une autre à la production de la marchandise, depuis le travailleur manuel jusqu’au manager et l’ingénieur, pour autant qu’ils sont différents du capitaliste » (une thèse plutôt curieuse dans laquelle l’anarchiste polonais Jan Makhaïski n’avait pas manqué de voir immédiatement un signe de toutes les ambigüités du « socialisme des intellectuels »). Confirmation supplémentaire, si besoin était, que c’est bien cette invitation métaphysique permanente à déduire la « mission historique » du prolétariat (celle qui devait lui permettre de triompher du capital) de sa seule définition théorique et “économique” (celle qui a pour fonction de rendre intelligibles les lois de l’accumulation du capital) qui finit toujours par conduire, à la longue, à remettre en question l’ampleur de la contradiction entre « ceux d’en bas » et « ceux d’en haut » (pour le plus grand bonheur, on s’en doute, de toutes les âmes bien nées de l’intelligentsia de gauche). Tout en invitant, paradoxalement, à opposer les travailleurs entre eux (sans même parler ici du problème des chômeurs) selon que leur travail produit ou non de la plus-value ou qu’ils possèdent ou non leurs propres moyens de production. Un type d’oppositions “secondaires” qui ne peut prendre d’ailleurs tout son sens politique – quels que soient les éléments de vérité sociologique qu’il contient – que dans l’hypothèse léniniste où « société socialiste » devrait nécessairement rimer avec « un seul bureau et un seul atelier » et donc avec un seul type de travailleur (et il faut malheureusement reconnaître que Gramsci lui-même souscrivait encore à cet inquiétant fantasme léniniste, lorsqu’il écrivait par exemple, dans l’Ordine Nuovo de février 1920, qu’un monde socialiste devrait « être comme une seule et immense usine, organisé avec la même précision, la même méthode, le même ordre »).

Il n’y aurait en effet guère de sens – dès lors que l’on tient la perception d’en bas pour celle qui confère en droit, selon la formule de Lukacs, le maximum de « conscience politique possible« (et qui doit donc servir, à ce titre, de boussole permanente de tout mouvement socialiste) – à inclure par exemple les hauts salariés dans la catégorie de “peuple travailleur” (on trouverait d’ailleurs un sophisme parallèle dans l’effort inlassable des idéologues libéraux pour convaincre artisans et petits entrepreneurs qu’ils appartiennent en réalité au même monde que celui des grands patrons du CAC 40 et de la finance internationale). Alors même que c’est précisément cette oscillation constante de Marx entre la définition théorique du prolétariat et sa définition politique – oscillation rendue possible par sa conviction que le capitalisme avait pour mission historique de mettre en place la « base matérielle du socialisme » – qui l’avait finalement conduit, dans le Capital, à ranger sous le concept d’« ouvrier productif » « tous ceux qui collaborent d’une manière ou d’une autre à la production de la marchandise, depuis le travailleur manuel jusqu’au manager et l’ingénieur, pour autant qu’ils sont différents du capitaliste » (une thèse plutôt curieuse dans laquelle l’anarchiste polonais Jan Makhaïski n’avait pas manqué de voir immédiatement un signe de toutes les ambigüités du « socialisme des intellectuels »). Confirmation supplémentaire, si besoin était, que c’est bien cette invitation métaphysique permanente à déduire la « mission historique » du prolétariat (celle qui devait lui permettre de triompher du capital) de sa seule définition théorique et “économique” (celle qui a pour fonction de rendre intelligibles les lois de l’accumulation du capital) qui finit toujours par conduire, à la longue, à remettre en question l’ampleur de la contradiction entre « ceux d’en bas » et « ceux d’en haut » (pour le plus grand bonheur, on s’en doute, de toutes les âmes bien nées de l’intelligentsia de gauche). Tout en invitant, paradoxalement, à opposer les travailleurs entre eux (sans même parler ici du problème des chômeurs) selon que leur travail produit ou non de la plus-value ou qu’ils possèdent ou non leurs propres moyens de production. Un type d’oppositions “secondaires” qui ne peut prendre d’ailleurs tout son sens politique – quels que soient les éléments de vérité sociologique qu’il contient – que dans l’hypothèse léniniste où « société socialiste » devrait nécessairement rimer avec « un seul bureau et un seul atelier » et donc avec un seul type de travailleur (et il faut malheureusement reconnaître que Gramsci lui-même souscrivait encore à cet inquiétant fantasme léniniste, lorsqu’il écrivait par exemple, dans l’Ordine Nuovo de février 1920, qu’un monde socialiste devrait « être comme une seule et immense usine, organisé avec la même précision, la même méthode, le même ordre »).

« Suivant la réalité qui s’esquisse actuellement on pourra considérer comme prolétaires les gens qui n’ont aucune possibilité de modifier l’espace-temps social que la société leur alloue à consommer. » Guy Debord

J’ajouterai que cette façon mécanique de déduire le “rôle politique dirigeant” des ouvriers de la grande industrie de la seule place qu’ils occupent dans le processus de production capitaliste moderne – place qui était censée leur conférer une conscience des contradictions de ce mode de production infiniment supérieure à celle de toutes les autres classes populaires (et notamment de ces paysans que « l’abrutissement de la vie des champs » rendait, selon le Marx du Manifeste, presque ontologiquement inaptes à comprendre la nature réelle du système capitaliste) a de toute façon perdu aujourd’hui une grande partie de la pertinence qu’elle pouvait encore avoir au XIXe siècle, c’est-à-dire lorsqu’il existait encore un lien direct et évident entre le monde de la grande industrie naissante et la formation du projet socialiste. Non seulement, en effet, parce que le remplacement continuel du travail vivant par celui des machines, des logiciels et des robots tend constamment à diminuer, du moins en proportion, le nombre d’ouvriers productifs requis par l’industrie capitaliste moderne (et ceci vaut également désormais pour le secteur des services). Mais aussi, et surtout, parce que la subordination croissante de toutes les sphères de l’existence humaine – y compris celles qui relevaient naguère de la vie privée – aux lois de la logique marchande (conformément aux prévisions de Marx lui-même) a simultanément pour effet constant de généraliser à l’ensemble des classes populaires – sur fond de “crise de l’emploi” grandissante (certaines études estiment qu’à l’horizon 2030, plus de la moitié des emplois actuellement existants auront disparu) – les conditions pratiques de ce regard désabusé sur la modernité capitaliste (qu’on songe, par exemple, à la façon dont la “construction européenne” et la mondialisation libérale sont déjà perçues dans la “France périphérique” ou au rejet croissant par les classes populaires les plus modestes du “libéralisme culturel” des élites médiatiques et intellectuelles) qui, il y a quelques décennies encore, caractérisait effectivement surtout les grandes forteresses ouvrières contrôlées par le parti communiste et la CGT.

Et encore ne doit-on pas oublier, pour éviter ici toute idéalisation rétrospective, que le statut d’ouvrier de la grande industrie – s’il permet bien de lire à ciel ouvert les contradictions de base du mode de production capitaliste – protège souvent beaucoup moins contre les illusions du productivisme et de la “croissance” que celui d’artisan, de petit paysan ou encore de ces “ouvriers de métier” – attachés à leurs savoir-faire et à leur autonomie – qui constituaient, ce n’est évidemment pas un hasard, l’une des bases privilégiées de l’anarcho-syndicalisme. En sorte que c’est bien paradoxalement le développement même du capitalisme moderne – tel que Marx en avait génialement anticipé les grandes lignes – qui crée à présent en continu les conditions objectives d’un rassemblement populaire contre la domination du capital infiniment plus lucide et rassembleur qu’à l’époque où Marx écrivait – c’est-à-dire à une époque où le capitalisme naissant n’avait pas encore réussi, par définition, à soumettre à ses lois déshumanisantes, et écologiquement destructrices, l’ensemble des classes populaires et la quasi-totalité de la vie humaine.

On comprend alors sans doute mieux ce qui avait conduit Guy Debord et l’Internationale situationniste (IS) à introduire – dans le numéro de janvier 1963 de la revue de l’IS – une redéfinition radicale du concept de prolétariat moderne (celui de l’époque de la « société du spectacle », autrement dit, du « capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image »). Redéfinition sacrilège, qui ne pouvait naturellement que scandaliser tous ceux qui tiennent encore la politique révolutionnaire pour une simple science appliquée, dont seule une lecture talmudiste du Capital (un petit voyage sur le Net est, de ce point de vue, très instructif) pourrait fournir les clés et les théorèmes de base (c’est d’ailleurs également en ce sens que Gramsci avait pu évoquer à propos d’octobre 1917, et en rupture avec tous les gardiens du Temple, une « révolution contre le Capital« ). « Suivant la réalité qui s’esquisse actuellement, – écrivait ainsi Debord – on pourra considérer comme prolétaires les gens qui n’ont aucune possibilité de modifier l’espace-temps social que la société leur alloue à consommer (aux divers degrés de l’abondance et de la promotion permises). Les dirigeants sont ceux qui organisent cet espace-temps ou ont une marge de choix personnel. Un mouvement révolutionnaire est celui qui change radicalement l’organisation de cet espace-temps et la manière même de décider désormais sa réorganisation permanente (et non un mouvement qui changerait seulement la forme juridique de la propriété, ou l’origine sociale des dirigeants). »[i]

« À charge, bien entendu, pour un mouvement se voulant radical de savoir ensuite assurer une traduction anticapitaliste cohérente de cette prise de conscience de plus en plus nette, au sein de toutes les classes populaires, du fait que les minorités privilégiées qui décident en permanence de tous les aspects de leur vie ne vivent plus sur la même planète qu’elles. »

Vers un nouveau projet révolutionnaire

Quelles que soient les évidentes difficultés que soulève par ailleurs cet élargissement novateur du concept de prolétariat (c’est, entre autres, l’éternel problème de la “hiérarchie des luttes” et de ces “contradictions au sein du peuple” que les classes dominantes sauront toujours amplifier et manipuler à leur plus grand profit), il est cependant clair qu’il rendait déjà parfaitement pensable – cinquante ans à l’avance – le mot d’ordre populiste des “indignés” de la Puerta del Sol de Madrid (et donc de Podemos): « nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous sommes ceux d’en bas contre ceux d’en haut ! » Or c’est bien, à n’en pas douter, cette distinction d’inspiration indéniablement populiste – très proche, en somme, de celle qui caractérisait déjà le marxisme de Wright Mills – entre ceux « qui n’ont aucune possibilité de modifier l’espace-temps social que la société leur alloue » et ceux, au contraire, qui organisent d’en haut cet « espace-temps » – qui, seule, dans les conditions qui sont devenues les nôtres, peut permettre de conférer encore un sens au projet de fédérer sur des bases anticapitalistes réellement mobilisatrices l’ensemble de ces classes “subalternes” dont la vie quotidienne se voit à présent de plus en plus assujettie – même quand elles ne relèvent pas du “salariat” au sens strict – aux effets les plus destructeurs et les plus déshumanisants de l’accumulation planétaire du capital (une réalité que l’opposition supposée prioritaire entre un “peuple de gauche” et un “peuple de droite” a précisément pour fonction de désamorcer en permanence, comme le prouve chaque jour de façon particulièrement grotesque le néo-hollandiste Benoît Hamon).

Classes, par conséquent, à la fois socialement dominées, précarisées et exploitées (quoique selon des modalités chaque fois spécifiques) et qui se trouvent donc, de ce simple fait, infiniment mieux placées que les “nouvelles classes moyennes” des quinze grandes métropoles urbaines (celles dont la bonne conscience constitutive est devenu l’axe central de toute culture de gauche) pour comprendre intuitivement qu’entre « l’effort et le fruit de l’effort », selon la formule de Simone Weil, s’interpose désormais de façon structurelle et permanente le « monopole de quelques-uns ». Même si, bien sûr, cette “interposition” ne prend pas toujours la forme d’une exploitation directe au sens marxiste du terme (celle du travailleur produisant de la plus-value pour le compte du capitaliste) mais qu’elle peut aussi revêtir celle de la disproportion croissante entre le temps concret que ces classes populaires doivent consacrer, d’une façon ou d’une autre, au travail quotidien qu’exige leur survie – temps de travail concret qu’il importe, par conséquent, de bien distinguer de ce « temps de travail moyen socialement nécessaire » qui permet seulement de mesurer la production de valeur – et les fruits réels que ce travail quotidien leur permet de récolter. Qu’on songe ici, entre autres, au sort qui est aujourd’hui celui des paysans, des petits éleveurs, des artisans, des petits entrepreneurs, des personnels hospitaliers, des enseignants du primaire et du secondaire ou encore de ces petits fonctionnaires et employés qui sont désormais soumis en continu aux contraintes absurdes du management par le stress.

Classes, par conséquent, à la fois socialement dominées, précarisées et exploitées (quoique selon des modalités chaque fois spécifiques) et qui se trouvent donc, de ce simple fait, infiniment mieux placées que les “nouvelles classes moyennes” des quinze grandes métropoles urbaines (celles dont la bonne conscience constitutive est devenu l’axe central de toute culture de gauche) pour comprendre intuitivement qu’entre « l’effort et le fruit de l’effort », selon la formule de Simone Weil, s’interpose désormais de façon structurelle et permanente le « monopole de quelques-uns ». Même si, bien sûr, cette “interposition” ne prend pas toujours la forme d’une exploitation directe au sens marxiste du terme (celle du travailleur produisant de la plus-value pour le compte du capitaliste) mais qu’elle peut aussi revêtir celle de la disproportion croissante entre le temps concret que ces classes populaires doivent consacrer, d’une façon ou d’une autre, au travail quotidien qu’exige leur survie – temps de travail concret qu’il importe, par conséquent, de bien distinguer de ce « temps de travail moyen socialement nécessaire » qui permet seulement de mesurer la production de valeur – et les fruits réels que ce travail quotidien leur permet de récolter. Qu’on songe ici, entre autres, au sort qui est aujourd’hui celui des paysans, des petits éleveurs, des artisans, des petits entrepreneurs, des personnels hospitaliers, des enseignants du primaire et du secondaire ou encore de ces petits fonctionnaires et employés qui sont désormais soumis en continu aux contraintes absurdes du management par le stress.

À charge, bien entendu, pour un mouvement se voulant radical de savoir ensuite assurer (sous peine de voir ce travail pris en charge par d’autres et sur de toutes autres bases) une traduction anticapitaliste cohérente de cette prise de conscience de plus en plus nette, au sein de toutes les classes populaires (et notamment de celles de la “France périphérique”), du fait que les minorités privilégiées qui décident en permanence de tous les aspects de leur vie (minorités qui représentent beaucoup plus, hélas, que le 1% rassurant d’Occupy Wall Street ou de Nuit debout), ne vivent plus sur la même planète qu’elles (ce qui explique, au passage, la perte aujourd’hui avérée, chez ces “élites”, de tout bon sens et de toute common decency) et que la prolongation d’un système économique et social qui « chaque jour d’avantage – comme l’écrit Paul Jorion – appauvrit encore les plus pauvres et enrichit d’avantage les plus riches », devient de moins en moins compatible avec toute notion de monde commun ou même de justice la plus élémentaire. Traduction politique dont la première étape devrait incontestablement être la construction – à l’image de ce que Podemos avait commencé à faire – de ce nouveau type de langage politique commun (et par conséquent de “grand récit” mobilisateur) qui, seul, peut rendre de nos jours encore envisageable la convergence politique de toutes les classes populaires (ou, si l’on préfère le vocabulaire orwellien, de tous les gens ordinaires) sur la base d’un programme de déconnexion progressive aussi pacifique et civilisée que possible avec toutes les formes de vie humainement et écologiquement destructrices (« chacun pour soi et le marché pour tous ») qu’implique par définition la fuite en avant suicidaire du capital mondialisé.

« Les actuels moutons de l’intelligentsia […] ne connaissent plus que trois crimes inadmissibles, à l’exclusion de tout le reste : racisme, anti-modernisme, homophobie. » Guy Debord

Si l’idéal d’une société socialiste décente – et donc, pour commencer, le projet de rendre à tous ceux d’en bas le pouvoir de décider par eux-mêmes de leur vie collective (projet qui n’aurait évidemment aucun sens si l’on estime, avec Foucault et ses fidèles, que « le pouvoir est partout ») – a encore aujourd’hui la plus petite chance de devenir réalité – et, au vu de la « période de catastrophes » qui s’annonce (Rosa Luxemburg), le choix devra sans doute se porter de plus en plus entre ce type de société et une forme ou une autre de barbarie policière ou de guerre mondiale – ce ne pourra donc être que sous la condition prioritaire de renouer au plus vite (c’est-à-dire pendant qu’il est encore temps) avec le meilleur de cette tradition populiste, aujourd’hui diabolisée à flux continu par tous les chiens de garde de l’ordre capitaliste et par ceux que Guy Debord appelait les « actuels moutons de l’intelligentsia » (autrement dit – précisait-il – par ceux qui ne « connaissent plus que trois crimes inadmissibles, à l’exclusion de tout le reste : racisme, anti-modernisme, homophobie »). Quitte à faire ainsi le désespoir de nos journalistes impartiaux, de nos politiciens intègres et de toutes ces stars de la mode, et du showbiz qui, du haut de leurs tours d’ivoire, excellent dans l’art “citoyen” de rappeler sans cesse à leurs devoirs “moraux” tous les humiliés et offensés de cette planète en perdition.

Jean-Claude Michéa

Nos Desserts :

- Au Comptoir, nous vous proposions un grand entretien avec Jean-Claude Michéa

- En janvier 2017, nous publiions des extraits de son dernier essai Notre ennemi, le capital

- Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons du populisme, vous pourrez notamment retrouver « Le populisme, c’est le camp du peuple »

- En 2014, nous nous demandions déjà si la lutte de classes était toujours d’actualité

Note :

[i] Sur l’articulation dialectique entre exploitation et aliénation que cette redéfinition du “prolétariat” et de la lutte des classes implique par définition (« contre l’exploitation il n’y a de résistance que collective, contre l’aliénation la résistance est au premier plan individuelle »), on se reportera au texte jusqu’ici inédit de Guy Debord – Bases politiques de mai 1963 – qui figure, avec d’autres inédits de l’auteur de la Société du spectacle, dans le recueil désormais indispensable, Lire Debord (éditions de l’Échappée, 2016).

via Jean-Claude Michéa : « Le concept marxiste de “lutte des classes” doit être remanié » – Le Comptoir