Dans la tuyauterie d’internet

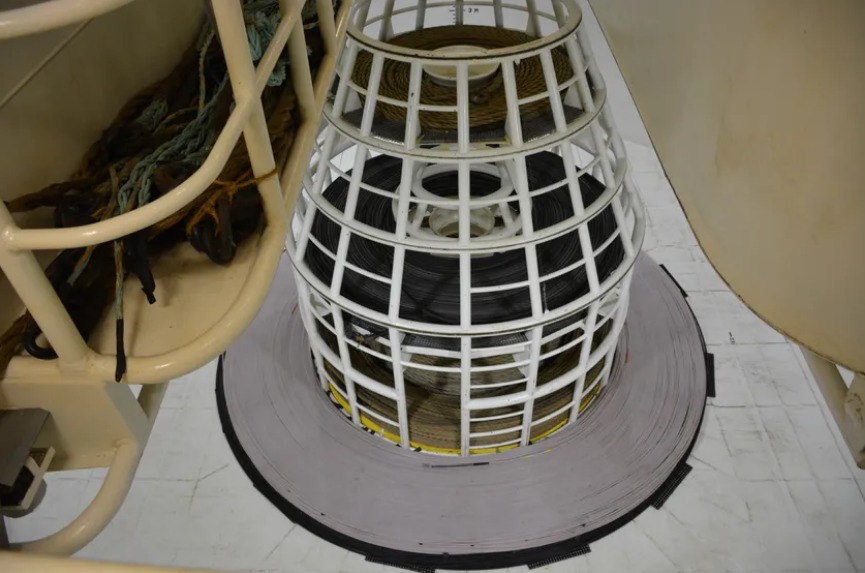

L’une des cuves de stockage de câbles à bord du Pierre de Fermat. Ce navire câblier, propriété d’Orange Marine, peut emporter 3 500 tonnes de câbles soit environ 3 500 km.• Crédits : Maxime Tellier – Radio France

Si internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d’énergie de la planète, d’après Greenpeace, derrière les États-Unis et la Chine. Car pour fonctionner, la toile a besoin d’infrastructures colossales : câbles sous-marins, data centers et serveurs par millions.

Oubliez le satellite, le sans-fil ou le « cloud » : dans sa réalité matérielle, internet est avant tout une histoire de câbles interminables et de vastes bâtiments remplis de fibres et de serveurs. Ces infrastructures pas du tout virtuelles s’étendent sous les mers, sur terre, prennent de la place et consomment de l’énergie. Du navire câblier qui dépose la fibre au fond des océans au data center qui héberge nos données, le numérique offre aussi une face visible et palpable mais trop souvent méconnue. Ce reportage nous emmène à Brest, Marseille, Paris et sur le plateau de Saclay à la découverte de ces briques essentielles sans lesquelles internet n’existerait pas.

Internet : une histoire de bateaux

Pour fonctionner, internet passe essentiellement par le fond des mers : 99% des communications intercontinentales transitent par les câbles sous-marins. Le 1% restant voyage par satellite car cette technologie est bien plus coûteuse et bien plus lente en terme de débit. Les derniers câbles installés au fond des mers font des prouesses en la matière : 160 térabits par seconde pour Marea, financé par Microsoft et Facebook, entre les États-Unis et le Portugal et jusqu’à 300 térabits pour Dunant qui reliera la côte est américaine à la France en 2020, financé par Google et Orange.

Mais pour installer ces immenses câbles – jusqu’à 9 000 km d’un seul tenant pour une liaison transpacifique -, il faut des bateaux très spéciaux. On les appelle des câbliers : construits autour de grandes cuves qui stockent la fibre optique, ces navires sont plutôt rares. Il n’existe qu’une quarantaine de câbliers dans le monde et Orange Marine est l’un des armateurs. Cette filiale de l’opérateur de télécom Orange nous a accueillis à Brest, port d’attache du Pierre de Fermat : dernier né de la flotte construit en 2014, le bâtiment mesure 100 m de long pour une masse de 4 800 tonnes à pleine charge.

Le câble le plus long que nous ayons posé en un seul voyage mesurait 9 000 km entre le Japon et l’Oregon aux États-Unis. Au passage, il a fallu franchir la fosse des Mariannes, la plus profonde sur Terre : le câble a été posé à – 11 000 mètres par le René Descartes, l’un des navires de notre flotte.

Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux d’Orange

Le Pierre de Fermat a deux missions : poser les nouveaux câbles sous-marins et entretenir ceux qui sont déjà déployés. Le navire assure la maintenance de tous les câbles de l’Atlantique nord jusqu’à la mer Baltique et doit pouvoir appareiller en moins de 24 heures en cas de panne ou de dommage détecté sur la fibre optique. À bord, un équipage de 60 marins dispose d’équipements dernier cri : un véhicule sous-marin filoguidé qui répond au nom d’Hector (ou ROV, Remotely Operated underwater Vehicle). Ce drone sous-marin est chargé de détecter la section de câble endommagée et de la remonter à l’aide d’un grapin ; une fois à bord, d’autres instruments permettent la réparation.

Le Pierre de Fermat embarque aussi une charrue : Emma, qui pèse 20 tonnes. Cet objet est remorqué par le câblier lorsque le câble doit être « ensouillé », enterré sous le fond marin, afin de le protéger des agressions extérieures : icebergs qui ravinent dans le plancher océanique jusqu’à 3 mètres dans le sol, ancres de bateaux, chaluts de pêcheurs, etc. Pour tracter une telle charrue, le navire a besoin de puissance et d’agilité : quatre générateurs produisent près de 9 mégawatts d’électricité qui alimentent cinq hélices, permettant au bâtiment de se déplacer dans les cinq dimensions.

À terre, Orange Marine a aussi aménagé un dépôt. On y trouve le modèle exact des câbles transatlantiques actuellement en service (une dizaine seulement) : chaque câble est fait sur mesure et en cas de panne, la réparation a lieu obligatoirement avec l’exemplaire d’origine.

Quelques brins de fibre construits par une poignée d’acteurs dans le monde

Colonne vertébrale de notre société connectée : le câble sous-marin est une technologie coûteuse et sophistiquée que peu d’acteurs maîtrisent dans le monde. En 2019, le marché est dominé par trois acteurs : l’américain Subcom, le japonais Nec et le français Alcatel Submarine Network (ASN), propriété du finlandais Nokia depuis 2016.

Plutôt que le mot « câble », ASN préfère le terme plus précis de « réseau de communication sous-marin » car un câble comporte de nombreux équipements : « Nous fabriquons pratiquement tout », explique Philippe Piron, le président d’ASN, « les répéteurs (des appareils qui dupliquent le signal tous les 100 km), les amplificateurs optiques, les unités de raccordement, les systèmes ‘Rodam’ qui aiguillonnent le signal longueur d’onde par longueur d’onde et le câble en tant que tel qui se trouve entre ces équipements optroniques. À l’intérieur d’un câble, on trouve des paires de fibre protégés de la pollution à l’hydrogène, un conducteur qui permet d’alimenter jusqu’en 15 000 volts l’ensemble des équipements sous l’eau, un isolant et un système de blindage ou d’armurage qui permet de protéger le câble des agressions extérieures. »

Mais pour investir dans le câble internet sous-marin, le ticket d’entrée est très élevé. Comptez quelques dizaines de millions d’euros pour un petit câble régional (comme ceux qui relient la Corse au continent ou encore l’Irlande à la Grande-Bretagne) et jusqu’à plusieurs centaines de millions d’euros pour une liaison transpacifique ou transatlantique. Dominée par les États au XIXe siècle lorsque la communication se faisait en morse, la pose des câbles était ensuite devenue une affaire d’opérateurs télécoms nationaux mais ces dernières années, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ont pris la relève.

Les GAFAM ne représentaient que 5% des investissements sur les câbles transatlantiques il y a encore quelques années. Aujourd’hui, ils occupent 50% du marché et pourraient détenir 90% des parts d’ici 2025.

Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux d’Orange

Marseille et les data centers : c’est du sérieux

Autre brique essentielle d’internet : les data centers. Ces vastes bâtiments hébergent des serveurs et des équipements informatiques qui nous permettent d’accéder à nos données. La géographie des data centers recouvre celle des capitales économiques : Londres, Francfort, Paris, Madrid, etc. Mais parfois, les hébergeurs agissent sur d’autres critères ; ainsi Marseille est-elle devenue une des villes les plus importantes au monde en la matière. La cité phocéenne a été choisie par Interxion, l’un des acteurs majeurs de ce secteur en Europe. La société s’est lancée dans un chantier gigantesque : l’aménagement de l’ancienne base sous marine allemande désaffectée depuis 1945 pour y installer un data center de 7 000 m².

Depuis cinq ans, Marseille est devenu un des hubs principaux des échanges de contenu dans le monde. La ville est désormais le 10e nœud mondial de concentration de réseaux et d’échanges de données, ce que les Français ou les Marseillais ne savent pas. Je pense même que Marseille grimpera prochainement au classement : il y a un atout géographique grâce aux 14 câbles sous marins qui atterrissent ici et qui permettent d’acheminer de la donnée tout autour de la Méditerranée mais aussi au Moyen-Orient et en Asie. Fabrice Coquio, président d’Interxion France

À Marseille, Interxion investit 140 millions d’euros dans ce nouveau data center, un montant à l’image de ce secteur où les acteurs sont méconnus du grand public malgré leur puissance capitalistique. En bourse, Interxion est valorisé à six milliards d’euros avec seulement un millier d’employés ; Air France KLM à côté ne dépasse pas quatre milliards d’euros et emploie 80 000 personnes. Aux États-Unis, des acteurs tout aussi méconnus – Forsythe ou Equinix – affichent des capitalisations boursières qui rivalisent avec Total (dont le capital dépasse les 128 milliards d’euros).

Une brique méconnue du meccano de l’internet : les points d’échange

Pour acheminer toutes ces données jusqu’à nos ordinateurs ou téléphones, internet compte aussi 600 points d’échange dans le monde, une vingtaine en France. Le plus important de ces points est géré par France IX : petite PME qui ne compte qu’une vingtaine de salariés mais qui traite pourtant avec les plus grands : tous les fournisseurs d’accès à internet en France, les Gafam, Netflix, Playstation, etc. Franck Simon est le président :

France IX a été créé il y a une dizaine d’années pour structurer l’internet français. Le but était que les grands opérateurs puissent échanger entre eux sur des « autoroutes » en évitant les congestions. Tous ces acteurs se connectent à nos infrastructures afin d’avoir le chemin le plus rapide.

Franck Simon, président de France IX

Fait étonnant : cette entreprise, dont la mission s’avère éminemment technique, dispose parfois d’un poste d’observation sur la société.

Lors de la Coupe du monde de football par exemple, nous pouvions observer des pics de connexion à l’heure des matchs et ces pics intervenaient… Pendant les horaires de bureau et sur les réseaux de données mobiles ! Et nous pouvons observer des grands mouvements de connexion lors de chaque événement d’actualité.

Franck Simon assure toutefois qu’il n’a pas accès à l’identité de ceux qui regardent le sport au lieu de travailler. Nos habitudes et petits secrets n’intéressent pas un tel acteur, à la différence d’un Facebook ou d’un Google dont le modèle économique repose sur l’exploitation de notre temps d’attention et sur nos données personnelles…

La riposte européenne aux GAFAM viendra-t-elle des acteurs de l’internet matériel ?

Face au monopole des géants de la Silicon Valley, le salut de l’Europe – et de la France – peut-il venir de tous ces acteurs ? En matière d’internet des infrastructures, le Vieux Continent dispose en effet « de beaux restes », selon Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique auprès du ministre des Affaires étrangères. Avec l’arrivée prochaine de la 5G (réseau de données mobile plus rapide), « la France pousse l’Europe à développer une véritable politique industrielle » :

C’est vrai qu’on a de beaux restes. On a quand même eu une grande industrie des télécoms, une grande industrie des composants. À titre personnel et avec mon expérience de 25 ans dans le numérique, peut-être qu’on ferait mieux de repartir d’industries où nous sommes encore forts, avec de grandes traditions. Nous sommes bons en internet des objets, en domotique, en design, etc. Si l’on veut riposter, il faut trouver des points hauts stratégiques, et ça ne consiste pas à faire un contre Google, un contre Facebook ou un contre Netflix… On peut le faire si on veut mais il faudra probablement inventer notre chemin propre avec notre génie propre. Il faudra aussi créer un marché européen unifié pour le numérique et trouver de nouvelles stratégies de financement ; la BPI (Banque publique d’investissement) a un peu changé la donne mais ça n’est pas encore assez.

Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique