George Orwell : un socialisme sans le Progrès

Né au XVIIIe siècle dans le sillage de la pensée des Lumières et théorisé par le philosophe et révolutionnaire Nicolas de Condorcet, le mythe du Progrès est partagé par l’essentiel de la gauche, marxisme compris[i]. Le Progrès consacre la croyance dans le perfectionnement global et linéaire de l’humanité. L’augmentation du savoir, notamment scientifique, doit entraîner avec elle le progrès technique. Jugé bénéfique pour l’homme, qui n’aura plus à accomplir les tâches les plus fatigantes grâce aux machines, celui-ci doit permettre un accroissement des richesses –rebaptisé “croissance économique” – ainsi qu’une amélioration morale et sociale. Les sociétés s’approcheraient ainsi du meilleur des mondes possible, à la fois prospère et composé d’individus bons et libres. Certes, la pensée marxiste est légèrement plus complexe que celle de Condorcet, car elle est dialectique – le Progrès est rendu possible par l’opposition entre les classes sociales –, mais elle reste prisonnière de ce mythe.

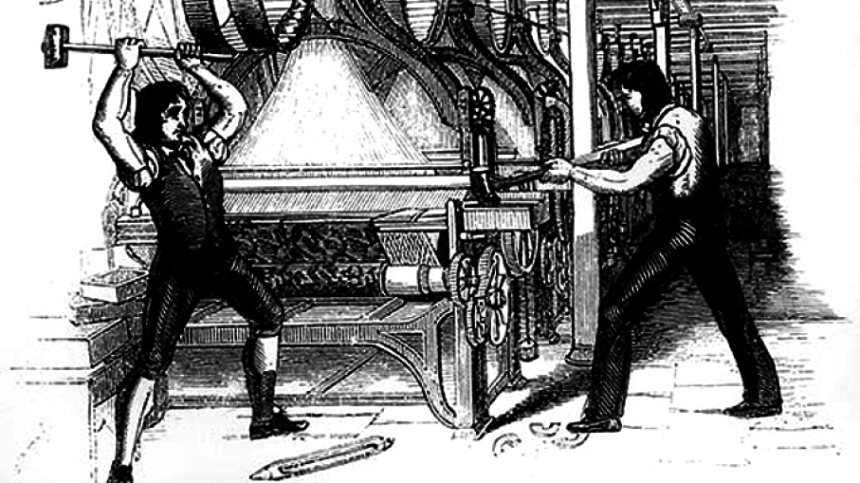

Ainsi, si Marx loue le courage des luddites, ces ouvriers anglais qui cassaient les machines, considérant qu’elles étaient la source de leur exploitation et de leur aliénation, il estimait qu’ils se trompaient de combat. Le marxisme a une foi aveugle dans le Progrès. Ernest Everhard, héros révolutionnaire du Talon de fer de Jack London, rédigé en 1908, explique : « Au lieu de détruire ces merveilleuses machines, prenons-en la direction. Profitions de leur bon rendement et de leur bon marché. Évinçons leurs propriétaires actuels et faisons-les marcher nous-mêmes. Cela messieurs, c’est le socialisme.[ii] » Comme tous les marxistes, l’écrivain américain ne voit pas dans la machine un problème. Tout dépend de son utilisation. Si elle est détenue par les prolétaires, elle cessera d’être un instrument d’exploitation. Mais George Orwell perçoit l’affaire tout autrement. Comme le relève Stéphane Leménorel, « Orwell n’entend pas seulement comprendre l’emprise technologique sur nos existences, mais aussi ce machinisme dont les ravages sont à la fois plus sournois et radicaux.[iii] » Le chapitre XII du Quai de Wigan constitue une critique sans concession du Progrès. Anti-théoricien, l’écrivain anglais n’est pas victime des illusions de ses camarades intellectuels. Il voit le machinisme tel qu’il est, ou plutôt tel qu’il est ressenti par les classes subalternes. Il fait remarquer que « les gens se rendent confusément compte que le “progrès” est un leurre[iv] ». Car « l’époque de la mécanisation triomphante, nous permet d’éprouver réellement la pente naturelle de la machine, qui consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique ». « [L]a machine est l’ennemie de la vie ».

Transformation de la vie par les machines

L’écrivain déplore d’ailleurs « qu’aujourd’hui les mots de “progrès” et de “socialisme” so[ie]nt liés de manière indissoluble dans l’esprit de la plupart des gens ». La faute en incombe au socialisme qui « n’a à la bouche que les mots de mécanisation, rationalisation, modernisation – ou du moins croit de son devoir de s’en faire le fervent apôtre. » Ce projet est justement ce qui éloigne le socialisme des gens ordinaires. Au-delà du fonctionnement de la machine et de son impact sur la vie sociale, le vrai problème est qu’elle change l’humain de l’intérieur. Nous retrouvons la problématique développée par Bernanos dans La France contre les robots en 1947. Pour les Français, « le danger n’est pas dans les machines », mais « dans le nombre sans cesse croissant d’hommes habitués, dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. » La conséquence est que cela contribue à faire de « la civilisation moderne », « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.[v] » De même, pour Orwell, le problème est qu’en se livrant aux machines, l’humain perd son humanité. Pour lui, il n’est pas si évident que « le progrès mécanique tend[e] à rendre la vie sûre et douce » comme il est communément admis, car « toute nouvelle invention mécanique peut produire des effets opposés à ceux qu’on en attendait. »

[…] Derrière la libération de l’être-humain du travail se cache sa déshumanisation. « Car l’homme n’est pas, comme semblent le croire les hédonistes vulgaires, une sorte d’estomac montée sur pattes. Il a aussi une main, un œil et un cerveau. » Il a « besoin de chaleur, de vie sociale, de loisir, de confort et de sécurité : il a aussi besoin de solitude, de travail créatif et du sens du merveilleux.[vi] » Or, il craint que « la finalité ultime du progrès mécanique [soit] […] d’aboutir à un monde entièrement automatisé – c’est-à-dire, peut-être, un monde peuplé d’automates » et « de réduire l’être humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal. » Selon lui, le machinisme va même jusqu’à nous priver de nos sens. Il écrit à ce sujet, dans un article rédigé durant l’hiver 1945 : « Dans les pays hautement mécanisés, les aliments en boîte, la conservation par le froid, les arômes synthétiques, ont fait du palais un organe quasiment mort. Ce que la majorité des Anglais appellent une pomme, c’est un morceau de ouate vivement coloré en provenance d’Amérique ou d’Australie. »

Artificialisation de la vie

Enfin, le Progrès enferme l’homme dans un monde totalement artificiel qui le prive de ses plaisirs les plus simples et les plus essentiels, comme celui de contempler la nature. Or, se demande Orwell, « si un homme ne peut prendre plaisir au retour du printemps, pourquoi devrait-il être heureux dans une Utopie qui circonscrit le travail ?[vii] »« Car l’homme ne reste humain qu’en ménageant dans sa vie une large place à la simplicité.[viii] » Pour l’écrivain, en « préservant son amour d’enfance pour des choses telles que les arbres, les poissons, les papillons et […] les crapauds, un individu rend un peu plus probable un avenir pacifique et décent, [alors] qu’en prêchant la doctrine suivant laquelle rien ne mérite d’être admiré sinon l’acier et le béton, il rend simplement un peu plus certain [le fait] que les humains n’auront d’autre débouché à leur trop-plein d’énergie que dans la haine et le culte du chef.[ix] »

Enfin, le Progrès enferme l’homme dans un monde totalement artificiel qui le prive de ses plaisirs les plus simples et les plus essentiels, comme celui de contempler la nature. Or, se demande Orwell, « si un homme ne peut prendre plaisir au retour du printemps, pourquoi devrait-il être heureux dans une Utopie qui circonscrit le travail ?[vii] »« Car l’homme ne reste humain qu’en ménageant dans sa vie une large place à la simplicité.[viii] » Pour l’écrivain, en « préservant son amour d’enfance pour des choses telles que les arbres, les poissons, les papillons et […] les crapauds, un individu rend un peu plus probable un avenir pacifique et décent, [alors] qu’en prêchant la doctrine suivant laquelle rien ne mérite d’être admiré sinon l’acier et le béton, il rend simplement un peu plus certain [le fait] que les humains n’auront d’autre débouché à leur trop-plein d’énergie que dans la haine et le culte du chef.[ix] »

C’est cette pensée qui guide Orwell vers son désir d’« une vie simple et plus dure », proche de la nature, faite de tâches agricoles et de jardinage, « au lieu d’une vie plus molle et plus compliquée », comme celle qui caractérise la société industrielle. Il a cependant conscience qu’il est impossible de retourner en arrière, vers une vie sans machine, car « à l’image de la drogue, la machine est utile, dangereuse et créatrice d’habitudes. » Enfin, s’il a pu écrire dans 1984 que « le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de souffrance », Orwell n’est pas technophobe ou réactionnaire pour autant. Mais avant d’accepter une innovation, il faudrait selon lui se demander « cela me rend-il plus humain ou moins humain ?[x] »

Notes :

[i] Voir Kévin Boucaud-Victoire, « Qu’est-ce que le gauche ? », La guerre des gauches, Cerf, 2017

[ii] Jack London, Le Talon de fer, Libretto, 2003

[iii] Stéphane Leménorel, George Orwell ou la vie ordinaire, collection « Les précurseurs de la décroissance », Le Passager clandestin, 2017, p. 39

[iv] Sauf mention contraire, toutes les citations de cette sous-partie dédiée au Progrès sont issues du chapitre XII du Quai de Wigan, Ivréa, pp. 208-243

[v] Georges Bernanos, La France contre les robots, Le Castor Astral, 2015

[vi] George Orwell, « Les lieux de loisirs » (1946), Agone, n°34, « Domestiquer les masses », 2004, p. 116

[vii] George Orwell, « Quelques réflexions sur le crapaud ordinaire », The Tribune, 12 avril 1946

[viii] George Orwell, « Les lieux de loisirs », Agone, n°34, op. cit., p. 116

[ix] George Orwell, « Quelques réflexions sur le crapaud ordinaire », The Tribune, op. cit.

[x] George Orwell, « Les lieux de loisirs », Agone, n°34, op. cit., p. 116

via George Orwell : un socialisme sans le Progrès – Le Comptoir