Le socialisme autogestionnaire, l’héritage oublié de 1968 ?

Les premiers perçoivent mai 68 comme une révolution culturelle, à l’origine d’une libération des mœurs, qui aurait permis le triomphe du néolibéralisme dans la décennie qui suit. Les seconds préfèrent voir dans les événements la plus grande grève générale qui a débouché, dans la continuité de 1936, sur des conquêtes sociales pour les travailleurs. Les uns comme les autres semblent pourtant oublier que le « moment 68 » fut également celui d’une critique radicale du capitalisme en rupture avec le marxisme officiel de l’époque.

Bien loin de la faculté de Nanterre, c’est à l’université de Strasbourg qu’une réelle mise en cause du capitalisme voit le jour dès 1966. Sous l’influence de l’Internationale Situationniste (IS) fondée neuf ans plus tôt par Guy Debord, se développe un courant socialiste libertaire anti-étatique dit conseilliste car il considère les conseils ouvriers comme la base de l’insurrection et de la société post-capitaliste. La branche locale de l’UNEF fait publier une brochure intitulée « De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels et de quelques moyens pour y remédier » qui constitue une critique radicale du capitalisme et de toute forme de bureaucratie. En 1968 cette critique anti-autoritaire du capitalisme se fera dans le langage de l’autogestion.

L’autogestion et l’émancipation, mots-d‘ordre de 1968

La réflexion sur l’autogestion traduit le souci d’une partie du mouvement de 1968 de ne pas se limiter aux revendications sociales mais de dessiner des alternatives en posant la question politique, comme le rappelle Ludivine Bantigny dans son livre 1968, de grands soirs en petits matins. Elle exprime l’aspiration à l’autonomie des travailleurs, à une société moins centralisée, plus démocratique, éman cipée, ainsi que le souci de la décision prise à la base. La revue Autogestion, fondée en 1966 et dans laquelle on trouve les plumes d’Henri Lefebvre ou René Laurau, s’inscrit dans la tradition de Mikhaïl Bakounine, Charles Fourier et Pierre-Joseph Proudhon. Elle s’ancre également dans des expériences historiques allant de la commune paysanne russe jusqu’aux soviets de 1905 et 1917, les conseils ouvriers de la révolution allemande (1918-1919) et hongroise (1956) ou encore les commissions ouvrières italiennes (1919-1920) et de l’Espagne révolutionnaire (1936-1939). Dans un contexte de crise du communisme et du marxisme officiel, l’autogestion est vue ici comme une alternative contre l’étatisation et la centralisation stalinienne.

cipée, ainsi que le souci de la décision prise à la base. La revue Autogestion, fondée en 1966 et dans laquelle on trouve les plumes d’Henri Lefebvre ou René Laurau, s’inscrit dans la tradition de Mikhaïl Bakounine, Charles Fourier et Pierre-Joseph Proudhon. Elle s’ancre également dans des expériences historiques allant de la commune paysanne russe jusqu’aux soviets de 1905 et 1917, les conseils ouvriers de la révolution allemande (1918-1919) et hongroise (1956) ou encore les commissions ouvrières italiennes (1919-1920) et de l’Espagne révolutionnaire (1936-1939). Dans un contexte de crise du communisme et du marxisme officiel, l’autogestion est vue ici comme une alternative contre l’étatisation et la centralisation stalinienne.

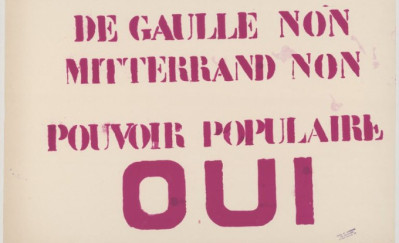

L’autogestion ne fait pas consensus et se retrouve surtout chez les représentants de la “deuxième gauche” comme la CFDT et le PSU. Toutefois, les débats ne se réduisent pas au clivage entre la CGT et la CFDT mais portent sur le flou qui entoure la notion d’autogestion. Aux yeux de ses partisans, il s’agit d’un collectif de travail organisé avec une propriété collective des moyens de production qui permettrait à terme de se passer des patrons. Une confusion va pourtant s’opérer avec l’idée de cogestion où les travailleurs participent à la vie de l’entreprise mais dans un système reposant toujours sur des rapports de propriété, d’exploitation et où la course aux profits reste la norme. Le régime gaulliste évoque, de son côté, de plus en plus l’idée de “participation” dans l’en treprise. Ce débat fait évoluer le Mouvement du 22 Mars qui souligne que l’autogestion peut apparaître comme une “mystification”, dès lors que le terme est employé par tout le monde, « de Lapalisse à de Gaulle, de la CFDT aux anarchistes« , chacun lui donnant un sens différent. Est également évoquée l’utilisation de l’“autogestion” par les nouveaux courants du training group et des techniques psychosociologiques visant à développer les performances individuelles pour mieux servir la compétitivité des entreprises… « Autogérer une entreprise capitaliste ? C’est ce que font les entreprises américaines de pointe (Boeing) » fait remarquer un participant à l’occasion d’une rencontre entre des étudiants de différentes universités, des ouvriers de Renault, Peugeot et d’Hispano-Suiza. Dès 1968, les plus fervents partisans de l’autogestion ont déjà conscience des risques d’un dévoiement du concept au profit d’un plan technocratique ou encore d’une auto-exploitation des travailleurs.

treprise. Ce débat fait évoluer le Mouvement du 22 Mars qui souligne que l’autogestion peut apparaître comme une “mystification”, dès lors que le terme est employé par tout le monde, « de Lapalisse à de Gaulle, de la CFDT aux anarchistes« , chacun lui donnant un sens différent. Est également évoquée l’utilisation de l’“autogestion” par les nouveaux courants du training group et des techniques psychosociologiques visant à développer les performances individuelles pour mieux servir la compétitivité des entreprises… « Autogérer une entreprise capitaliste ? C’est ce que font les entreprises américaines de pointe (Boeing) » fait remarquer un participant à l’occasion d’une rencontre entre des étudiants de différentes universités, des ouvriers de Renault, Peugeot et d’Hispano-Suiza. Dès 1968, les plus fervents partisans de l’autogestion ont déjà conscience des risques d’un dévoiement du concept au profit d’un plan technocratique ou encore d’une auto-exploitation des travailleurs.

Les partisans de l’autogestion, à l’image du syndicat CFDT de Renault Billancourt, sont pourtant catégoriques : l’autogestion doit permettre un passage progressif du contrôle ouvrier sur l’entreprise à la gestion pleine et entière par les travailleurs eux-mêmes ; elle n’a rien à voir avec la participation gaulliste ou la cogestion telle qu’elle se pratique en Allemagne de l’Ouest (RFA). La seule entreprise qui se livre en 1968 à une réelle expérience autogestionnaire est la CSF-Thomson à Brest. Ludivine Bantigny souligne l’existence de “commissions ouvrières” accueillant aussi bien des ouvriers, des employés que des ingénieurs, initiant une véritable communauté qui met en cause les hiérarchies. L’autogestion implique de s’attaquer véritablement à la nature du pouvoir économique et politique pour que tout soit contrôlé par les travailleurs et d’établir des liens étroits entre les usines autogérées, lesquelles ne sauraient rester isolées.

Pour une organisation non-capitaliste de la vie

Parce qu’elle suspend le temps et offre la possibilité de questionner le monde, la grève générale de 1968 est également l’occasion d’imaginer une société libérée du profit et de proposer “une organisation non capitaliste de la vie”. À Lille, le comité d’action ouvriers-étudiants envisage une transformation des structures de l’échange, par le biais de  mutuelles et de coopératives qui échapperaient à l’emprise des intermédiaires : grossistes, agents de bourse, banquiers… Quant au comité de Censier, il imagine la fin de l’économie concurrentielle, qui rendrait alors inutile la publicité. Comme le rappelle l’historienne, « les entreprises de séduction périraient et, de leurs cendres, naîtrait un autre goût de la beauté. L’information sur les produits viendrait des producteurs eux-mêmes, tandis que les consommateurs seraient formés à sa conception comme à sa critique« . Une véritable critique culturelle du capitalisme et de la société de consommation se déploie. Le partage des richesses est vu comme un moyen de ne plus faire reposer la reconnaissance sociale sur la seule possession et, par conséquent, de libérer la créativité des individus ; la réduction du temps de travail doit permettre de dépasser l’opposition entre manuels et intellectuels en proposant d’autres apprentissages moins clivés.

mutuelles et de coopératives qui échapperaient à l’emprise des intermédiaires : grossistes, agents de bourse, banquiers… Quant au comité de Censier, il imagine la fin de l’économie concurrentielle, qui rendrait alors inutile la publicité. Comme le rappelle l’historienne, « les entreprises de séduction périraient et, de leurs cendres, naîtrait un autre goût de la beauté. L’information sur les produits viendrait des producteurs eux-mêmes, tandis que les consommateurs seraient formés à sa conception comme à sa critique« . Une véritable critique culturelle du capitalisme et de la société de consommation se déploie. Le partage des richesses est vu comme un moyen de ne plus faire reposer la reconnaissance sociale sur la seule possession et, par conséquent, de libérer la créativité des individus ; la réduction du temps de travail doit permettre de dépasser l’opposition entre manuels et intellectuels en proposant d’autres apprentissages moins clivés.

La diminution du temps de travail est également mise en avant, mais est-ce acceptable si cela conduit à consommer moins? En 1968, il ne faut pas oublier que le souvenir des privations et des rationnements, notamment pendant la guerre, reste très présent et que posséder quelques bien hors de l’ordinaire est perçu comme une réelle nouveauté. Cela n’empêche pas une réflexion sur le bien commun, la pensée de l’utile contre la futilité du gadget et de la publicité ou encore l’expérience de la gratuité. Les débats touchent également à la propriété. Si d’aucuns prônent une forme de communisme qui s’inspireraient de la république des Guaranis aux XVIIe et XVIIIe siècles, d’autres estiment que la mise en commun de tous les biens n’est pas une nécessité et qu’une chose est d’avoir un logement, une autre est d’en posséder dix pour en louer neuf : « On peut souhaiter comme statut de la propriété que les biens de consommation restent la propriété des individus ; que les moyens de production soient entre les mains des travailleurs intéressés ; que les richesses naturelles soient à l’ensemble de la collectivité« .

Si les expériences du passé constituent toujours une référence, à l’image de la Commune de Paris incarnant l’idéal d’une démocratie directe et auto-organisée, tous ces projets témoignent d’une volonté de partir des revendications les plus élémentaires, en se détachant des modèles. Les utopies qui s’y développent sont des utopies concrètes, accessibles et qui partent toujours de problèmes présents. Enfin, Ludivine Bantigny souligne la manière dont à mesure que le mot “révolution” se répand, celui-ci se vide de plus en plus de son sens : « La torsion du mot ouvre de nouveaux emplois : n’importe quoi pourra bientôt apparaître “révolutionnaire” dans les slogans publicitaires« .

Les acteurs de 1968 ont conscience de la manière dont le capitalisme possè de la capacité de digérer et récupérer les critiques, même les plus déterminées, Hebert Marcuse soulignant que « le succès le plus caractéristique de la société industrielle avancée est justement sa propre capacité à intégrer les opposants« . Quarante ans plus tard, Luc Boltanski et Eve Chiappalo analyseront comment des éléments issus de la critique de l’aliénation de la vie quotidienne par l’alliance du capital et de la bureaucratie seront récupérés au profit d’un « nouvel esprit du capitalisme« . Sans doute faut-il voir dans cette “capacité étonnante de survie” du système, par ingestion de la contestation, la principale leçon de Mai 68.

de la capacité de digérer et récupérer les critiques, même les plus déterminées, Hebert Marcuse soulignant que « le succès le plus caractéristique de la société industrielle avancée est justement sa propre capacité à intégrer les opposants« . Quarante ans plus tard, Luc Boltanski et Eve Chiappalo analyseront comment des éléments issus de la critique de l’aliénation de la vie quotidienne par l’alliance du capital et de la bureaucratie seront récupérés au profit d’un « nouvel esprit du capitalisme« . Sans doute faut-il voir dans cette “capacité étonnante de survie” du système, par ingestion de la contestation, la principale leçon de Mai 68.

Nos desserts

- « Le scandale de Strasbourg : l’origine trop méconnue de mai 68 » sur Le Média presse

- Au Comptoir, nous avons déjà publié un article sur l’autogestion chez Cornelius Castoriadis.

- « Mai 68, grands soirs ou petits matins » sur Le Comptoir.

- Notre interview de Geneviève Fraisse sur les femmes en 1968 et le féminisme.

- On vous a déjà parlé de Mai 68.

- Trouver le livre de Ludivine Bantigny, 1968, de grands soirs en petits matins.

- « La véritable leçon à tirer de mai 68« , par Slavoj Zizek dans Le Monde, en 2008.

via Le socialisme autogestionnaire, l’héritage oublié de 1968 ? – Le Comptoir