Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en mai 2017, les attaques du gouvernement contre les médias touchent toute la chaîne de production de l’information. Elles se manifestent, tout d’abord, dans des projets de loi et des textes législatifs, dont les deux piliers sont la loi dite du « secret des affaires » et la loi « fake news ».

Elles prennent aussi la forme de saignées budgétaires, « baisses de dotations » infligées à l’audiovisuel public, qui assèchent un peu plus sa capacité de produire une information de qualité [1]. Elles s’incarnent encore dans des plaintes gouvernementales, ciblant des articles de presse jugés embarrassants pour l’État et ses affaires politico-économiques, ou dans les convocations de journalistes par l’appareil d’État.

Elles s’exercent également dans les violences policières à l’encontre des journalistes, visés en tant que tels, entravés sciemment dans l’exercice de leur métier, en particulier durant les mois de mobilisations des gilets jaunes, mais également au cours des manifestations « anti-G7 », en août 2019. Des violences dont l’ampleur a été jugée « inédite » par Reporters sans frontières en mai 2019.

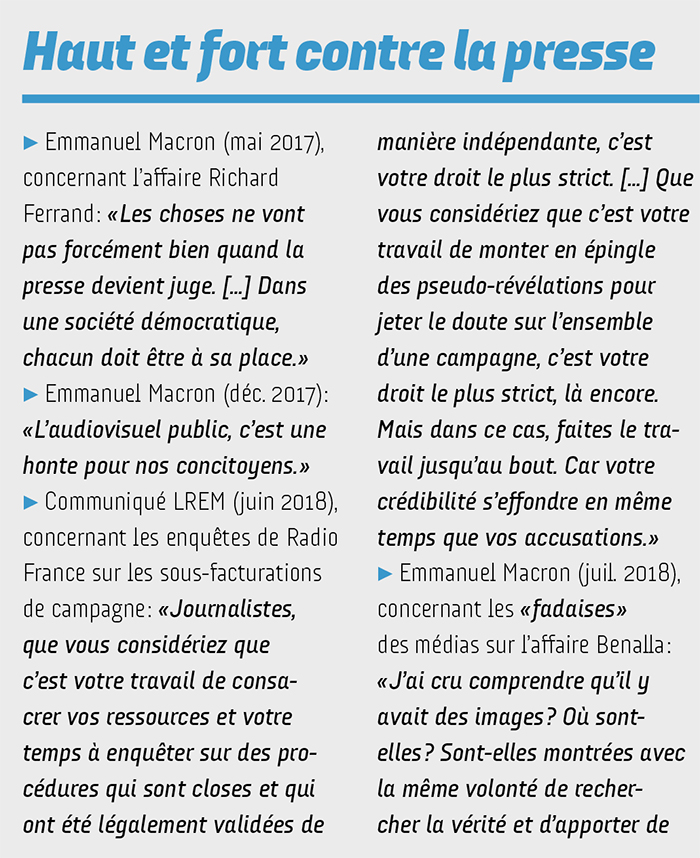

Enfin, ces attaques se traduisent dans un certain nombre de déclarations et d’anathèmes publics qui, du fait de leur fréquence, créent une petite musique témoignant d’un mépris profond pour la profession, autant que d’un rapport pour le moins contrarié à la critique, adossé à une violence, verbale cette fois-ci, parfaitement assumée [2].

Des lois liberticides : du « secret des affaires »…

Dix mois. C’est le temps qu’il aura fallu au gouvernement Macron pour déclencher une première vague d’indignation dans le secteur des médias, après avoir mis à l’agenda de l’Assemblée nationale la loi relative à la protection du secret des affaires. Cette dernière fut promulguée le 30 juillet 2018, malgré la mobilisation de plus d’une centaine de syndicats de journalistes, sociétés de rédacteurs, organes de presse, collectifs et ONG, dans le cadre notamment du collectif « Informer n’est pas un délit » et de la pétition « Stop secret des affaires », qui a recueilli plus d’un demi-million de signatures. Cette large mobilisation s’est confrontée à l’inflexibilité du pouvoir politique et de l’Assemblée, sourds aux revendications des journalistes, mais tout ouïe à celles des industriels.

Faisant sien l’adage de Gilles Le Gendre selon lequel l’erreur des cadres de La République en marche serait d’être « trop intelligents, trop subtils, et trop techniques », le rapporteur de la loi et député LREM Raphaël Gauvin, ancien avocat d’affaires, affirmait que « [leur] démarche n’a pas toujours été comprise » (Libération, 13 juin 2018). Selon des propos rapportés par Le Monde (18 janv. 2018), il osait encore : « Contrairement à ce que certains pensent, [c’est aussi] pour mieux protéger les journalistes », tandis que sur France Info (26 mars 2018), il balayait d’un revers de main toutes les questions de Jean-Pierre Canet, co-fondateur de l’émission « Cash Investigation » : « En aucun cas, la loi ne remet en cause la liberté d’informer ».

Et pourtant… Comme nous l’écrivions en mai 2018 [3], cette loi « s’inscrit dans une tendance durable de la part des détenteurs du pouvoir économique à mobiliser les ressources du droit pour dissuader les enquêtes portant sur la façon dont ils mènent leurs affaires et soustraire ainsi à l’attention du public des informations d’intérêt général. » Une aubaine pour des capitalistes adeptes des « procès-bâillons », infligés aux journalistes d’investigation dans le seul but de les dissuader d’enquêter, en faisant peser sur leurs épaules des menaces juridiques, symboliques et financières. Le cas de Vincent Bolloré – pour ne citer que lui – et de son acharnement contre les médias, de Mediapart à Challenges en passant par L’Obs, Le Point, France 2 ou Basta !, est exemplaire. Et ce ne sont pas les maigres dispositions prétendant garantir la liberté d’expression qui feront office de garde-fous. Jusqu’à la promulgation de la loi, le collectif « Stop secret des affaires » n’a en effet eu de cesse d’alerter sur un texte qualifié d’« outil de censure inédit » :

La définition au large spectre du secret des affaires permettra aux entreprises de soustraire l’essentiel de leurs informations du débat citoyen. Les lanceurs d’alerte seront systématiquement traînés en justice, avant même de pouvoir faire la preuve de leur bonne foi. Les représentants du personnel pourront être poursuivis pour avoir diffusé des informations aux salariés. Les ONG devront démontrer qu’elles agissent pour le bien commun. Et les organes de presse pourront être assignés devant des tribunaux de commerce. (Libération, « Secret des affaires : monsieur le Président, en marche vers la censure ? », 12 juin 2018)

Les conséquences de l’adoption de ce texte ne se sont pas fait attendre. Deux mois plus tard, le site Les Jours (27 sept. 2018) rapporte que, invoquant le secret des affaires, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a effacé d’un document transmis à un avocat « des informations essentielles [concernant] le lieu de production et le nom de l’entreprise qui fabrique le principe actif du nouveau Levothyrox [NDLR : un médicament dont la nouvelle formule est mise en cause pour ses effets indésirables] ». En novembre 2018, soit quatre mois après la promulgation de la loi, Le Monde bute à son tour sur le secret des affaires dans le cadre d’une investigation de longue haleine menée avec des journalistes internationaux sur les dangers de certains implants médicaux (« Implant Files ») [4]. Au nom de la loi, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) n’arbitre pas en faveur du quotidien, qui s’est vu refuser la transmission de documents par l’entreprise chargée d’attribuer aux dispositifs médicaux des certificats sans lesquels ils ne pourraient être vendus en Europe. Le Monde a par la suite saisi le tribunal administratif, rejoint par 36 autres organisations, sans qu’aucune date ne soit fixée, à ce jour, pour l’examen du dossier. Une entrave évidente à l’enquête et au droit d’être informé :

Alors que l’invocation du secret des affaires était plutôt attendue de la part de firmes souhaitant protéger leurs intérêts commerciaux, c’est une instance publique qui en use pour la première fois. Et, qui plus est, pour l’opposer à des journalistes en quête de documents publics concernant une question de santé. (Le Monde, 2 juil. 2019)

… À la prétendue loi contre les « fake news »

Au même moment s’abat un deuxième coup de massue. En novembre 2018, le Parlement vote la « loi contre la manipulation de l’information » en période électorale, dite loi contre les « fake news », annoncée par Emmanuel Macron dès janvier de la même année, et à nouveau très décriée par les journalistes et de nombreuses associations, comme La Quadrature du Net. Tous dénoncent le caractère flou et bancal des définitions que donne la loi aux « fausses nouvelles ». Les critiques pointent également l’hypocrisie que représente la restriction de son champ d’application, cantonné aux trois mois précédant un scrutin national. Ainsi la période du « grand débat », que d’aucuns ont assimilé à une campagne électorale déguisée, seulement quelques mois avant les élections européennes, n’est-elle pas concernée… D’autres voix se sont également fait entendre contre le caractère expéditif de la procédure de référé (la décision doit être rendue par le juge dans les 48h), et contre le pouvoir grandissant octroyé au CSA et aux plateformes (Facebook, Twitter, etc.), n’ayant a priori ni les compétences ni la légitimité d’arbitrer « le vrai du faux » et de censurer des contenus numériques [5].

Moins d’un an plus tard, en juin 2019, Nicole Belloubet et le secrétaire d’État au Numérique Cédric O lancent deux nouveaux pavés dans la mare médiatique. Dans une interview au JDD (15 juin 2019), la ministre de la Justice profite de l’examen de la proposition de loi « visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » pour annoncer vouloir retirer l’injure et la diffamation de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Prétendant également s’engager d’arrache-pied contre la « cyberhaine », Cédric O plaide quant à lui pour la création d’un « Conseil de l’ordre » des journalistes, « invités » à prendre leur part dans la lutte contre les fausses nouvelles, faute de quoi… « ce sera l’État qui le fera, au bout du bout ». Une déclaration qui n’a pas manqué de « faire tilt » chez certains observateurs se rappelant la réaction d’Emmanuel Macron, en mai 2017 devant Jean-Jacques Bourdin, à la proposition de création d’un « ordre des journalistes », alors venue des rangs… du Front national. Il avait alors déclaré : « Je n’avais pas croisé cette idée depuis l’Italie des années 1930 ». Bien reçu… Face au tollé provoqué par chacune de leurs déclarations, Nicole Belloubet et Cédric O ont tour à tour rétropédalé avant que leurs annonces soient définitivement classées sans suite par Édouard Philippe le 17 juillet [6].

Porter atteinte au cadre juridique qui régit la production de l’information et ses auteurs

Ces propositions législatives, jugées « liberticides » par une grande partie des professionnels des médias et du droit de la presse, en disent long sur la conception de l’information portée par le gouvernement actuel et sa majorité. Le climat est d’autant plus inquiétant que se dégage, en filigrane, une cohérence entre les différentes réformes : celle de porter atteinte au cadre juridique qui régit la production de l’information et ses auteurs. En effet, qu’elles atterrissent dans des tribunaux de commerce (loi « Secret des affaires »), des cours pénales (déclarations de Nicole Belloubet sur la diffamation) ou qu’elles soient arbitrées par des plateformes numériques (loi « fake news »), les affaires de presse sont soustraites à la spécialisation de la 17e chambre du Tribunal de grande instance, créée à cet effet à la fin de la dernière guerre, voire « extrajudiciarisées » dans le cas d’une régulation par les plateformes numériques. Un déplacement qui implique de priver ces affaires de toute la jurisprudence acquise depuis 1881, et des compétences de magistrats spécialisés pour arbitrer entre liberté d’expression, intérêt public et atteintes aux personnes physiques ou morales. C’est ce qu’expliquait en détail Emmanuel Tordjman, spécialiste du droit des médias et avocat de Mediapart. Au cours d’un live de Mediapart, il réagissait à la volonté de Nicole Belloubet de placer la diffamation et l’injure sous la compétence du droit commun [7] :

[Dans un procès de presse, il y a d’abord le critère de] la bonne foi : le juge vérifie qu’il y avait un but légitime à la publication de l’information, l’intérêt public du citoyen. Le second critère, c’est une enquête sérieuse et contradictoire. Troisièmement, la prudence et la modération dans les propos. La particularité du droit de la presse, c’est un droit de l’écrit et du langage. […] Dans le droit pénal, on juge des comportements. Et le quatrième critère, c’est l’absence d’animosité personnelle. […] Est-ce que [l’attaque contre la loi de 1881] n’est pas une manière de déplacer ce traitement vers des magistrats qui ont un autre regard sur les faits ? Quand on va devant des juridictions pénales, une défense d’un ordre public est portée par le tribunal ou par le procureur qui demande une condamnation, et le juge peut suivre.

Au cours de la même émission, la secrétaire générale du Syndicat national des journalistes (SNJ) Dominique Pradalié évoquait à son tour un autre exemple de contournement de la loi de 1881 : l’usage des « rappels à la loi », dont plusieurs journalistes ont fait l’objet pendant les mouvements sociaux récents, ou pour avoir rendu publics des documents confidentiels de l’État. Cette sanction, émise par le Parquet et non pas par un juge indépendant, censée concerner des délits de droit commun, vise à faire peser une menace sur le journaliste concerné en lui imposant une période – parfois de plusieurs années – de « bonne conduite », qui, si elle était « transgressée », l’exposerait à de plus lourdes poursuites.

Plaintes et convocations : LREM, ou la passion des « poursuites-bâillons » ?

Cet ensemble de postures, de pratiques et de lois portées par l’actuel gouvernement a été parfaitement synthétisé par sa porte-parole, Sibeth Ndiaye, qui affirmait le 23 mai : « Les journalistes sont des justiciables comme les autres ». Une déclaration qui se voulait une réaction à la convocation de neuf d’entre eux par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI). En avril 2019, ce sont en effet deux journalistes de Disclose et Benoît Collombat (cellule d’investigation de Radio France) qui ont « ouvert le bal », convoqués pour « compromission du secret de la défense nationale ». Leur enquête commune a révélé l’existence d’un rapport classé « confidentiel défense », documentant l’usage des armes vendues par la France à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis dans le cadre de la guerre au Yémen. C’est ensuite au tour de deux autres journalistes, puis d’un JRI et d’un preneur de son, travaillant tous pour l’émission « Quotidien » (TMC), de subir les auditions de la DGSI. Fin mai, Ariane Chemin, journaliste et « tête d’affiche » du Monde, et Louis Dreyfus, président du directoire du journal, subiront le même traitement. En cause : l’article de la journaliste ayant révélé l’implication d’un sous-officier de l’armée de l’air, compagnon de l’ex-cheffe de la sécurité de Matignon, dans l’affaire Benalla. Autant de moyens (et de coups) de pression, visant à bafouer le secret des sources et à traquer celles et ceux qui lancent l’alerte…

Les plaintes du gouvernement contre des journalistes et des médias sont à ranger dans la même catégorie. Et depuis l’élection d’Emmanuel Macron, elles n’ont pas manqué : de mai 2017 à septembre 2019, quatre plaintes ont été déposées par des ministres contre des enquêtes de presse. On compte également une menace de plainte du ministère de la Culture et une plainte déposée par le mouvement En marche (voir la chronologie pour le détail). En mars 2019, le Parquet de Paris ouvre lui aussi une enquête préliminaire contre le site indépendant Lundimatin pour « provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie ». Une procédure qui fait suite à la condamnation du rappeur Nick Conrad pour avoir diffusé un clip intitulé « Pendez les blancs », et à qui Lundimatin a donné la parole dans un article. La rédaction et son équipe juridique ont réagi dans un communiqué publié le 27 mars, s’interrogeant sur le bien-fondé de cette enquête préliminaire.

Violences policières contre les journalistes

L’ultime – mais non des moindres – volet des attaques du gouvernement actuel contre la liberté d’informer concerne les violences policières à l’encontre des journalistes. Symptôme des temps (morbides) : en juin 2019, le SNJ édite aux côtés de l’Association de la presse judiciaire (APJ)… un « Guide de défense du journaliste ». Les deux organisations rappellent les droits, les recours et les protections dont jouissent « toutes celles et ceux qui se trouvent confronté(e)s à des intrusions policières et judiciaires dans le cadre de l’exercice de leur profession ».

Une publication qui intervient après des mois de répression : depuis novembre 2018 et le début du mouvement des gilets jaunes, de multiples témoignages font état de violences policières ciblant délibérément les journalistes (visés, blessés, molestés, insultés, matériel de travail et de protection confisqué), entravés sciemment dans l’exercice de leur métier. Le 15 décembre 2018, plusieurs plaintes avaient déjà été déposées par vingt-quatre photographes et journalistes, tandis qu’au fil des semaines, l’ensemble des syndicats de la profession ne cessait d’alerter les consciences (et vainement les autorités), communiqués à l’appui. Ils jugeaient « totalement inacceptable, dans un pays démocratique et dans un État de droit, que les pouvoirs publics ne garantissent pas la liberté d’informer » ; appelaient le gouvernement à « ne pas bafouer l’État de droit » (SNJ) et à respecter « la liberté de la presse et le travail des journalistes » (SNJ-CGT).

Quelques mois plus tard, en mai 2019, Reporters sans frontières dresse un bilan accablant de ces violences, jugeant les chiffres « inédits par leur ampleur » : au moins 54 journalistes ont été blessés, dont 12 sérieusement, par les forces de l’ordre au cours de 120 incidents répertoriés. Les principales victimes sont des photographes (66 %) et des vidéastes ou journalistes reporters d’images (21 %). Et de détailler :

Hématomes causés par des coups de matraques, des tirs de LBD dans les membres inférieurs, voire brûlures causées par l’explosion de grenades de désencerclement, constituent le lot des blessures légères infligées à au moins 42 journalistes. Douze autres ont également été blessés gravement et ont été victimes de fractures de la main, côtes cassées, voire de blessures graves au visage, comme le photographe documentaire Nicolas Descottes, dont l’oeil a été « miraculeusement épargné » par le tir de LBD qui lui a fracturé la pommette et lui a valu 40 jours d’Incapacité de Travail Temporaire (ITT). Sur les 120 incidents enregistrés, 88 sont qualifiés par RSF de « majeurs ». En plus des journalistes blessés, cette catégorie comprend notamment des cas de destruction délibérée de matériel, d’intimidations sévères, de journalistes clairement identifiés « Presse » visés par des canons à eau, des tirs de LBD, ou repoussés violemment à coup de bouclier et/ou de gaz lacrymogène. Les gardes à vue de photographes indépendants ont également été comptabilisées, tandis que les cas d’insultes, de menaces verbales et de confiscations de matériel ont été répertoriés comme incidents mineurs.

Un bilan qui ne s’est pas adouci au moment des manifestations « anti-G7 ». Fin août, RSF renouvelle ses appels au ministère de l’Intérieur après que plus d’une dizaine de journalistes français et étrangers ont été entravés et molestés pendant – et en amont – de leurs reportages.

***

Les attaques du pouvoir politique contre la liberté d’informer et les journalistes ne sont certes pas nouvelles en France. Du fait de leur caractère systématique et protéiforme, elles atteignent cependant sous le règne d’Emmanuel Macron des proportions inédites, témoignant d’un autoritarisme dont tous les tenants de la liberté de la presse devraient s’inquiéter… Plus insidieuses que les censures d’antan au visage de carrés blancs dans les colonnes des journaux, les pressions actuellement exercées par les pouvoirs politiques et économiques créent partout les conditions d’une mise au pas de l’information : en la contraignant budgétairement, en la restreignant grâce à des hiérarchies éditoriales bien choisies et dotées de pouvoirs importants au sein des rédactions, en contournant le « régime spécial » qui régit son fonctionnement, en menaçant ses auteurs, y compris physiquement.

Le penseur et militant italien Antonio Gramsci expliquait que l’exercice du pouvoir repose sur la recherche d’un équilibre entre coercition et consentement, ce dernier étant obtenu notamment par l’intermédiaire des structures de la « société civile », dont les médias. La multiplication des attaques contre les journalistes et la liberté de la presse, venues d’un pouvoir à la légitimité considérablement érodée mais déterminé à poursuivre ses « réformes », ne sont pas, en ce sens, des accidents de parcours, mais bien l’une des expressions d’un déplacement du point d’équilibre entre usage de la coercition et recherche du consentement, qui n’est pas prêt de se freiner.

Dans un tel contexte, et bien que les protestations se fassent de plus en plus nombreuses de la part de la profession, la contestation ne semble pas encore à la hauteur des enjeux. L’intérêt accordé à ces menaces par les médias dominants semble quant à lui inversement proportionnel à la violence des pouvoirs économiques et politiques. C’est tout particulièrement le cas des chaînes d’info, trop occupées à basculer en édition spéciale au moindre geste d’Emmanuel Macron, louer sa dernière « réforme », ou s’esbaudir devant le sens de la « pédagogie » de ses affidés – seule la magie du verbe présidentiel les laissèrent coi durant les dizaines d’heures de retransmission en direct et sans commentaire des différents épisodes du « grand débat »…

Après à peine plus de deux ans de mandat, l’autoritarisme d’Emmanuel Macron et de l’État français n’est plus à prouver. À ce propos, le Président ne déclarait-il pas lui-même, le 2 janvier 2018 : « La liberté de la presse aujourd’hui n’est plus seulement attaquée par les dictatures notoires, elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Elle est malmenée jusqu’en Europe » ? Le 9 septembre 2019, la ministre de la Justice abondait sur France Inter : « Dès qu’il y a des atteintes à l’État de droit, c’est à la justice et aux médias que l’on commence à s’attaquer. »

Où trouverait-on un aveuglement plus éclairé ?

Pauline Perrenot